“경영난에 파산·폐업도 못하고 진퇴양난” 거듭되는 스타트업의 몰락, ‘VC 책임’은 없나

투자 혹한기에 중기 벤처 투자액 급감, 파산하고 싶어도 "투자사가 반대" 신용불량 늪에 빠지는 스타트업들, "방만한 투자 일삼은 VC 책임도 있어" 미국서 VC 책임 제도화 시도했지만, "VC 반발 극심해 기반 마련까지 시간 걸릴 듯"

경영난으로 어려움에 처한 스타트업이 투자사의 반대에 부딪혀 파산 신청조차 하지 못한 채 이러지도 저러지도 못하는 상황이 거듭 발생하고 있다. 스타트업 파산이 자사의 손실로 평가되는 상황을 피하기 위해 스타트업을 사실상 방치하고 있는 셈이다. 이에 시장 일각에서 무분별한 투자를 이어온 VC에 대해 공동 책임을 물어야 한다는 목소리가 나오고 있지만, VC 측의 반발이 심해 제도적 기반이 마련되기까지는 적잖은 난항이 이어질 것으로 예상된다.

투자 혹한기에 스타트업 ‘울상’, “파산도 마음대로 못 해”

27일 업계에 따르면 투자 혹한기에 경영난을 겪는 스타트업이 급증하면서 폐업과 파산을 둘러싼 갈등이 곳곳에서 벌어지고 있다. 가장 대표적인 게 더 이상 사업 유지가 어렵다고 판단돼 파산이 불가피한 상황에서 일부 투자사가 반대하는 경우다. 투자 실적이 중요한 운용사(GP)인 VC들이 LP(출자자) 눈치를 보느라 파산에 동의하지 않는 것이다. 사실상 사업 능력 없이 회사 이름만 유지하는 ‘좀비 벤처’가 대거 양산될 수밖에 없는 구조인 셈이다.

이에 대해 한 업계 관계자는 “망할 때 망하더라도 파산 동의는 해줄 수 없다는 투자사 때문에 회사는 물론 나머지 투자사들 모두 답답해하는 상황”이라며 “파산 동의를 하면 포트폴리오 하나가 날아가고 고스란히 확정 손실로 잡히기 때문에 LP 눈치를 보면서 판단을 미루는 것”이라고 설명했다. 관계자는 “동의 없이 파산하면 형사 고소하겠다며 스타트업에 엄포를 놓는 투자사도 있다”고 현장 분위기를 전했다.

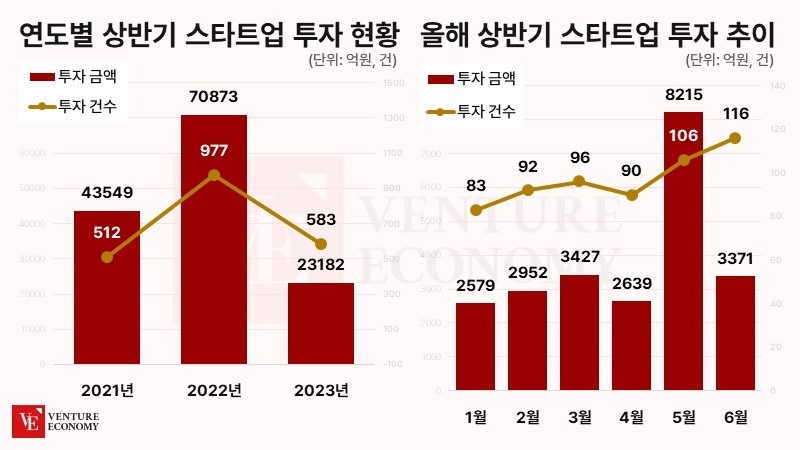

이런 가운데 벤처 업계의 불황은 더욱 심화하기만 한다. 스타트업 투자 정보 플랫폼 더브이씨에 따르면 지난해 1~11월까지 국내 스타트업·벤처 기업 대상 총투자 건수는 총 1,133건으로, 2022년 2,003건 대비 43.4% 감소했다. 총투자 금액을 보면 지난해에는 6조211억원이 투자됐는데, 이 또한 2022년 동기간 13조6,802억원과 비교하면 반 이상이 토막 났다. 투자 1건당 투자 규모도 같은 기간 68억원에서 53억원으로 줄었다.

중기 스타트업의 경우 상황은 더욱 심각하다. 2022년까지만 해도 전체 벤처투자 금액 중 중기 스타트업 대상 투자 비중이 40%를 넘었지만 지난해엔 38%에 그쳤다. 초기 스타트업은 당장 기업가치가 높지 않고 투자 규모 자체도 적어 투자 부담이 크지 않지만, 중기의 경우 제대로 된 수익이 나지 않으면서 기업가치만 높아져 투자사들이 출자를 꺼리게 된 탓이다. 결국 스타트업 입장에선 들어오는 돈 없이 파산도 신청하지 못하는 이중고를 겪게 될 수밖에 없는 셈이다.

창업자가 신용불량자 되기도, “결국 다 개인 채무”

이렇다 보니 적기에 폐업을 선택하지 못하고 끝까지 버틴 창업자가 개인 빚을 잔뜩 지고 신용불량자가 되는 경우도 부지기수다. 문제는 파산을 하려 해도 절차 과정에서 부담이 적지 않게 든다는 점이다. 파산 절차는 관할 법원에 신청을 하면서부터 시작되는데, 파산 신청을 하려면 일정 액수의 돈, 즉 예납비용을 대야 한다. 예납비용은 채무 금액에 따라 다른데, 서울회생법원의 실무준칙 제321호 ‘법인파산 예납금 납부 기준’ 제2조와 별표 1에 따르면 부채총액 5억원 미만은 500만원부터 법원이 여러 사정을 고려해 감액할 수 있고, 부채총액 100억원 이상은 최대 2,000만원의 예납금이 발생할 수 있다.

이후 파산이 선고되고 나면 파산 대상 기업에 대한 채권을 가지고 있는 채권자들의 채권신고를 받거나, 이에 대해 조사한 뒤 재산환가 및 배당 절차를 거쳐 기업이 가지고 있는 모든 재산을 채권자들에게 분배하게 된다. 기업 파산의 가장 큰 전제가 기업이 보유한 재산을 모두 처분하는 것인 만큼, 이를 채권자들에 일정하게 분배하는 것이다.

다만 문제는 스타트업의 경우 기업의 채무가 곧 사업 경영자 본인의 개인적 채무로 이어지는 경우가 많다는 점이다. 자산 규모가 영세하고 담보 가치가 있는 설비 등을 갖추지 못한 스타트업에 신용만 보고 쉽게 돈을 빌려줄 채권자는 없는 탓에 통상 대표자를 기업의 연대보증인으로 세우거나 기업에 대한 자금융통이 아닌 개인에 대한 자금융통의 형식을 취하게 되기 때문이다.

스타트업 부담 가중에 ‘VC 책임론’ 등장

이처럼 스타트업의 부담만 가중되는 불합리한 체계가 이어지자 일각에선 VC도 공동책임을 지도록 제도를 정비해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 무분별한 방만 투자를 감행한 VC도 응당 공동 책임을 져야 한다는 것이다. 다만 이에 대해선 VC 측의 반발이 거세 제도 안착이 쉽지 않을 것이란 전망이 우세하다. 실제 미국에서도 관련 제도를 시행하려 하자 VC 차원의 거센 반발이 쏟아진 바 있다.

앞서 지난해 1월 미국 증권거래위원회(SEC)는 VC가 신탁의무를 위반해 투자자에 손해를 끼치고도 법적 책임을 지지 않는 계약을 금지하는 규칙 제정을 추진하겠다고 나섰다. 해당 규칙이 통과되면 VC가 신탁의무를 위반하고 무모한 투자를 단행해 투자자에 손실을 끼친 경우, 투자자는 VC를 상대로 소송을 제기할 수 있게 된다.

이 같은 제도 추진에 대해 당시 SEC 측은 “사모펀드 업계의 투명성과 책임을 강화하고 투자금의 오남용을 방지하기 위해 규칙을 제안한 것”이라고 설명했지만, VC 업계는 강력하게 반발하고 나섰다. 미국벤처캐피탈협회(NVCA)는 “이 규칙은 투자시장에 많은 영향을 끼쳐 VC의 핵심 업무인 스타트업 투자에 큰 장애물로 작용할 것”이라며 “VC는 투자기업이 경영을 잘하고 있는지 관리하는 업무도 하는데 규칙이 통과되면 VC가 스타트업에 관여하기도 어려워진다”고 목소리를 높였다. VC 입장에서 투자를 이어가기 위해 어쩔 수 없다고 강조한 셈이지만, 시장에선 점차 VC 책임론에 대한 목소리도 높아지는 모양새다. 한 VC 투자자는 외신과의 인터뷰에서 “VC가 투자기업을 제대로 관리·감독하지 않아 손실을 더 키웠다”며 “이 규칙이 통과되면 반드시 VC를 고소할 것”이라고 일갈하기도 했다.