지지부진한 청년창업·기술창업 증가세, 원인은 결국 ‘자금과 인재 부족’

전체 업력 7년 이하 창업기업 중 기술창업은 22%, 청년창업은 22.1%에 그쳐 시장의 안목·인재 부족으로 사장되는 기업들, 투자 유치 어려워 해외로 눈 돌리기도 한 번의 ‘실패’ 두려워하는 한국 사회, 실리콘밸리의 혁신성 태어나기 어려워

16일 중소벤처기업부가 발표한 내용의 2020년 기준 ‘창업기업 실태조사’ 결과에 따르면 2020년 말 기준 국내 업력 7년 이하 창업기업 수는 307만2,000개로 나타났다. 창업기업실태조사는 지난해 4월 공개된 통계청의 2020년 기준 기업통계등록부를 토대로 업력 7년 이하의 창업기업을 분석하는 국가승인통계다.

한편 전체 창업기업 중 제조업 및 정보통신, 전문과학서비스 등 지식서비스업으로 구성된 기술 기반 업종 창업은 67만6,000개(22.0%)에 불과한 것으로 나타났다. 30대 이하 청년층 창업기업 역시 67만5,000개(22.1%)에 그쳤다. 2010년대 초반부터 꾸준히 기술창업·청년창업 독려 및 지원이 이어졌다는 점을 고려하면 상당히 적은 수준이다.

국내 창업자가 겪는 고충, 가장 큰 문제는 ‘자금 확보’

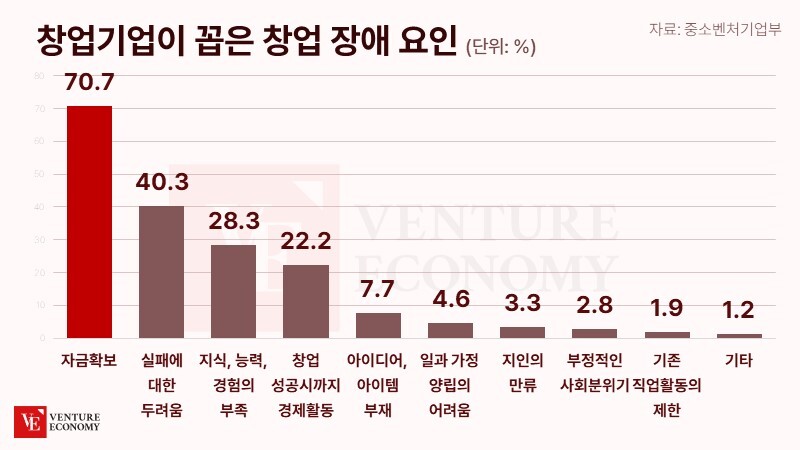

중기부가 8,000개 창업기업을 표본으로 추출해 진행한 특성 조사 결과에 따르면 창업 전 직장 경험이 있는 창업자는 63.8%로 절반 이상이었다. 창업 경험(재창업 포함)이 있는 경우는 36.2% 수준이었으며 평균 창업 횟수는 1.4회로 나타났다. 창업 장애 요인(복수 응답)으로는 ‘자금 확보’를 꼽은 응답자가 70.7%로 가장 많았으며, 이어 ‘실패에 대한 두려움'(40.3%), ‘창업 지식·능력·경험 부족'(28.3%) 순이었다.

주요 창업 동기로는 ‘더 큰 경제적 수입을 위해’가 52.7%로 가장 많았고 그 다음으로 ‘적성에 맞는 일이기 때문에’ 38.0%, ‘경제·사회 발전에 이바지하기 위해’ 28.6% 순으로 나타났다. 창업 시 소요되는 자금은 평균 3억1,800만원이며 조달 방법은 ‘자기 자금’이 93.8%로 가장 많았고 창업 시 정부 지원이나 투자를 받은 경우는 6%에 그쳤다. 더 큰 수입을 위해 창업에 뛰어든 이들 중 대부분이 자금 조달 문제로 허덕이고 있는 셈이다.

경쟁력 있는 기술 알아보는 인재 부족해

업계는 국내 기술 창업이 좀처럼 증가하지 않는 이유로 ‘인재 부족’을 꼽는다. 일각에서는 국내 연구자들이 유의미한 기술적 발견을 추구하는 대신, 잘 알려진 다른 사람들의 연구에 접근해 약간 바꾸는 방식을 채택하는 경우가 대부분이라는 비판이 제기된다. 또 글로벌 경쟁력을 갖춘 기술력으로 승부하는 창업가는 거의 없으며 국내 VC도 ‘경쟁력 있는 기술’을 알아보는 안목이 부족하다는 지적이다. 결국 대다수 스타트업이 겪는 ‘자금 확보의 어려움’이 인재와 안목의 부족에서 기인하는 셈이다.

한편 꼭 국내에서 투자받을 필요는 없다는 이야기도 나온다. 실제 쿠팡 김범석 대표, 토스 이승건 대표 등 해외 투자를 유치한 창업가들의 의견이기도 하다. 국내에서 인정받지 못했다면 자사의 기술이 가진 가능성을 알아봐 주는 해외에서 투자를 받아도 무관하다는 인식이다. 실제 쿠팡·야놀자·하이퍼커넥트 등 한국 스타트업이 유니콘(기업가치 1조원 비상장사)급에 올라서면서 해외 벤처캐피털(VC)의 국내 진출도 점차 증가하는 추세다.

해외 진출이나 해외 VC에서 투자를 염두에 둔 기업들이 ‘플립’을 시도하는 경우도 있다. ‘플립’은 한국에서 법인을 설립하여 운영하다가 해외에 본사를 설립한 뒤 기존의 한국 법인을 지사로 만드는 방식을 일컫는다. 대표적인 사례로는 미국 증시에 상장한 ‘쿠팡’, 글로벌 1위 기업용 채팅 응용프로그램(API) 개발·공급업체 ‘센드버드’, 국내 1세대 화장품 구독 서비스업체 ‘미미박스(MBX)’ 등을 들 수 있다. 실제 KOTRA에 따르면 2020년 22개국 135개였던 해외 진출 스타트업은 2021년 29개국 198개국으로 늘었으며 지난해에는 29개국 259개까지 증가한 바 있다.

실패를 두려워하는 사회에 혁신은 없다

자금 부족 다음으로 꼽힌 창업 장애 요인은 ‘실패에 대한 공포’였다. 한국 사회에서는 한 번의 실패가 곧 패배로 인식되는 경우가 많다. 한 차례 실패를 겪은 이들에게는 ‘루저’라는 낙인이 찍히며 재기의 기회는 좀처럼 주어지지 않는다. 수많은 이들이 도전을 두려워하고 ‘안정적인 길’을 택하는 이유다.

반면 IT벤처 산업의 중심지인 미국 실리콘밸리에서 활약하는 스타트업 최고경영자(CEO)들은 혁신의 비결로 ‘실패를 인정하는 문화’를 꼽는다. 실패를 해도 다시 도전이 가능한 환경이 실리콘밸리의 최대 강점이라는 것이다. 실리콘밸리 벤처캐피털(VC)은 가능성이 있는 아이디어에 기꺼이 투자하고 얼마든지 리스크를 감수할 준비가 되어 있다. 혁신을 위해 실패는 필수적이며 ‘큰 성공을 찾기 위한 부산물’이라는 인식 덕분이다. 일각에서는 “본인 능력만 있으면 실패한 바로 다음 주에도 곧바로 직장을 얻을 수 있는 곳이 실리콘밸리”라는 말까지 나온다.

실리콘밸리 출신의 한 국내 스타트업 대표는 “실리콘 밸리에서는 실패한 사람에게 왜 실패했는지 지긋지긋할 정도로 캐묻는다”며 “실패한 원인을 들은 뒤에는 무엇을 놓친 것인지, 앞으로 어떻게 해야 하는지도 지긋지긋할 정도로 설명해준다”고 밝혔다. 그러면서 “이후에는 다시 하고 싶은 아이템이 있냐고 진지하게 묻는다”며 “이는 아이디어가 가지는 ‘가능성’을 인정해주는 것”이라고 강조했다.

일각에서는 국내 창업은 도전 자체로 의미가 있는 일이며 장기적 관점에서는 오히려 일반 기업 취직보다 나은 선택이라는 말도 나온다. 취업 준비생들이 그토록 입사를 염원하는 대기업은 결국 안정적인 직장이 될 수 없는 반면 스타트업은 외부 투자로 시작하는 사업인 만큼 잃을 것이 없고 더 큰 성과를 기대할 수 있다는 것이 그 이유다.

하지만 지금까지 짚어본 국내 스타트업이 겪는 고충을 생각해보면 무작정 낙관적으로 생각할 수만은 없다. 스타트업이 수많은 한계에 부딪혀 해외로 눈을 돌리기 시작하면 결국 국가 기술력과 인력 손해가 발생하게 된다. 대한민국에서도 실패에 대한 두려움 없이 경쟁력 있는 아이디어를 마음껏 꽃피울 수 있도록 정부 차원에서의 제도적 지원을 통한 환경이 조성될 수 있기를 기대해본다.