‘탄소중립’ 세미나 여는 소풍벤처스, 우후죽순 ESG와 다를 바 있을까

임팩트 투자사 소풍벤처스, 오는 27일 탄소중립 세미나 개최 속도만 좇는 정부, 대기업조차 ESG ‘최하위’ ‘위험’과 ‘보상’의 조절 중요, “월척 낚이길 기대하면 안 돼”

임팩트 투자사 소풍벤처스가 이달 27일 사단법인 넥스트, 한국 딜로이트 그룹과 함께 ‘국가 탄소중립 녹색성장 기본계획’에 따른 스타트업의 영향을 분석하는 세미나를 개최한다. 이번 세미나는 오는 25일까지 발표될 예정인 정부의 탄소 감축 이행 방안 국가기본계획을 정조준한 것으로, 국가기본계획의 내용을 짚고 스타트업이 나아갈 수 있는 길을 중점적으로 살펴볼 방침이다.

행사 1부에선 국가기본계획 핵심 내용 브리핑, 기후 기술의 부상과 새로운 기회를 주제로 한 발제가 진행된다. 국가기본계획 브리핑은 2050 탄소중립녹색성장위원회 민간위원으로 활동 중인 사단법인 넥스트 김승완 대표가, 발제는 한국 딜로이트 그룹 이옥수 상무가 맡는다. 2부에서는 각 산업 분야별 탄소 감축 계획 및 규제에 따라 신산업을 개척하고 있는 기후기술 스타트업 4개 사의 발표가 이어질 예정이다.

소풍벤처스 “기후 테크 ‘초기 스타트업’ 육성할 것”

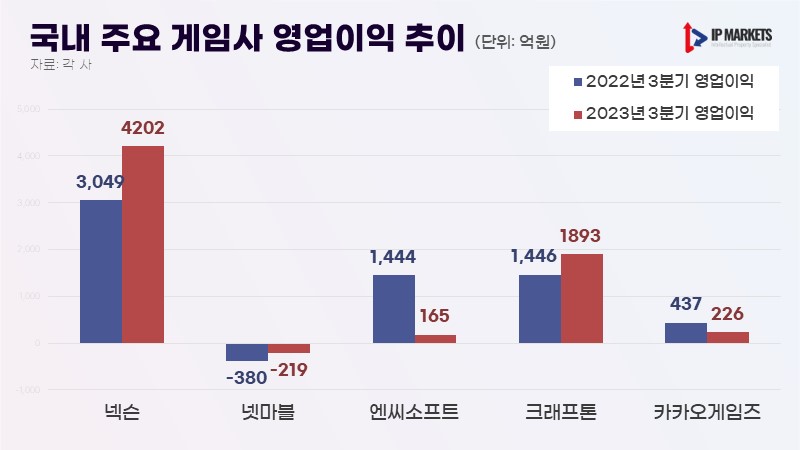

소풍벤처스는 기후 테크 분야 초기 스타트업을 육성하는 첫 민간 펀드다. 펀드 규모는 약 100억원이며, 출자자로는 김강석 크래프톤 공동 창업자, 윤자영 스타일쉐어 대표, 박수정 줌인터넷 창업자 등이 참여했다. 소풍벤처스의 가장 큰 특징은 ‘초기 스타트업’을 대상으로 한다는 점에 있다. 초기 스타트업의 경우 기술 개발을 해야 할 시기인 데다 아직 제대로 된 성과가 나오지 않은 상황에서 투자를 진행해야 하는 만큼 리스크도 크다.

한상엽 소풍벤처스 대표는 “리스크가 크더라도 초기 스타트업은 사회적 임팩트 또한 아주 크다”며 “특히나 기후 이슈는 한 지역이나 국가에 국한된 문제가 아니지 않기 때문에 해법을 찾아냈을 때 글로벌로 확대 적용될 가능성이 크다”고 답했다.

이러한 소풍벤처스의 시도는 다소 성공적이었다. 소풍벤처스가 투자한 기업 중 27팀이 후속 투자를 유치해냈으며, 2건의 회수 성과를 낸 것이다. 소풍벤처스는 이후 액셀러레이터로서 기후 기술 스타트업 육성 투자를 위한 ‘임팩트 클라이밋’ 프로그램을 론칭하고, 창업가와 기후 기술 전문가를 직접 연결시키는 작업도 이어갔다. 이는 기후 기술과 관련된 전문성을 지닌 창업가를 육성하기 위한 재무적·비재무적 자원을 아끼지 않은 것으로 풀이된다.

이에 한 대표는 “소풍벤처스는 투자사로서 기후 기술 분야를 중점 투자 분야로 삼고 글로벌 식량 위기와 탄소배출 감축 및 기후 위기 적응 솔루션을 만드는 투자에 집중했다”며 “기후 기술 창업가를 위한 양질의 기회를 제공할 수 있는 네트워크에 초석을 마련한 셈”이라고 자신했다.

‘우후죽순’ ESG, 정작 실속은?

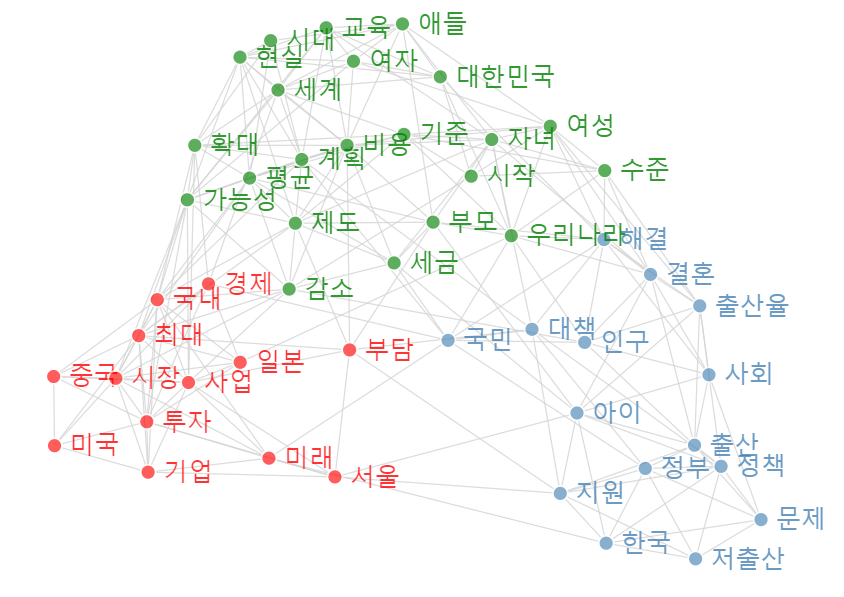

한편 최근 ESG에 대한 관심이 높아지며 관련 정책이나 규제를 비롯해 스타트업들도 우후죽순 쏟아지고 있다. ESG(Environmental, Social and Corporate Governance)란 환경·사회·지배구조를 뜻하는 말로, 기업 또는 기업에 대한 투자의 지속 가능성과 사회적 영향을 측정하는 요소를 의미한다. 우리나라에 있어 ESG는 특히 중요한 분야다. 제조업 중심의 수출국인 한국은 사실상 ‘기울어진 운동장’에 올라타 있기 때문이다. EU는 수입국으로부터 탄소국경조정제도(CBAM)를 통해 탄소무역의 벽을 세웠고, 미국은 자국 중심의 공급망 재편에 열을 올리고 있다. 정부가 ESG에 목을 매는 것도 이런 이유에서다.

이에 부응하듯 스타트업과 중소기업의 ESG 세미나는 날이 갈수록 늘어가고 있다. 지난달 21일 온오프믹스(onoffmix)는 Zoom(줌)을 이용한 ESG 비대면 세미나를 개최한 바 있다. 당시 행사는 40분간의 ESG 대응 방안 설명, 50분간의 ESG 경영 시뮬레이션 소개, 40분간의 ESG 교육 사례 등으로 구성됐다. 또 지난 1월엔 이노소셜랩 지속가능경영센터에서 약 1시간 30분간 ESG 전망과 희망에 대한 세미나가 개최됐다. 아울러 이벤터스(EVENTUS)는 지난달 23일 Zoom을 이용한 ESG 경영과 기업 대응 전략에 대한 세미나를 진행했고, 세미나허브는 내달 28일 국제ESG협회와 ‘ESG의 현재와 미래’ 세미나를 공동 개최할 예정이다.

그러나 ESG 세미나는 그 수만 많을 뿐 실속이 있느냐는 질문에, 선뜻 그렇다고 답하기 어려운 실정이다. 당장 소풍벤처스의 ESG 세미나를 살펴봐도 2시간가량 진행되는 행사에서 2개의 전문기관과 3개의 기업이 제대로 된 발표를 모두 마치기란 쉽지 않기 때문이다. 앞서 언급했듯 정부는 ESG에 목을 맨 상태다. 현재 정부는 ESG 전문인력을 2023년 내 최대 300명까지 육성하겠다는 목표를 세웠다. 스타트업, 중소기업을 위한 ESG 경영 교육·컨설팅 확대, ESG 우수 기업에 대한 인센티브 제공, 관련 금융상품 다양화 등 예산도 아끼지 않는 모양새다.

중요한 건 과정이 아닌 결과다. 그러나 그 결과는, 처참하기만 하다. 대기업만 봐도 그렇다. ESG 관련 정책을 일찍이 시행한 17개 주요국과 우리나라 기업의 E, S, G 영역별 평균 점수 차이를 비교해 봤을 때 블룸버그 공시점수를 제외하면 모두 세 영역에서 하위권을 기록했다. 블룸버그 공시점수 순위 또한 전 영역에서 5~11위로 상위~중위권에 그쳤다. 기업 특성을 통제한 분석에서도 ESG 점수는 17개국 중 최하위였다. 위 기업에 비해 상대적으로 자본이 적을 수밖에 없는 중소기업과 스타트업의 상황은 더 나쁘면 나빴지, 좋을 수는 없다.

속도도 중요하지만, ‘속도와 질’ 모두 잡아야

우리나라가 ESG의 흐름에 몸을 맡긴 건 그리 오래되지 않았다. 다른 선진국들이 한참 전에 출발한 뒤에야 부랴부랴 짐을 둘러싸 매고 나온 격이다. 때문에 타 국가와의 속도 싸움에서 뒤처지지 않기 위해 우리나라는 더욱 속력을 낼 수밖에 없고, 이 과정에서 현기증을 느끼는 건 불가피하다. 그러나 열심히 달리는 도중에 발을 삐끗하는 것과 처음부터 삐끗한 척하는 것은 다르다. 현재 정부는 ESG 정착에 속도를 내고 있으나, 그 뒤를 따라야 할 기업들의 모습이 어딘가 어설프기만 하다.

물론 속도가 중요하지 않다는 건 아니다. 일본기업은 전기차 시장이 상대적으로 늦게 도래할 것으로 예상해 늑장 대응을 했던 바 있다. 결국 일본은 전기차 시장에서 부진을 면치 못했다. 무작정 완벽주의를 내세우며 속도를 줄이는 게 능사라고 할 수만은 없다.

다만 중요한 건 ESG 사업, 나아가 정부 사업은 미끼를 던져놓고 월척이 낚이길 기대하는 낚시와는 다르다는 점이다. 지금 예산을 뿌려대는 정부는 낚시꾼에 불과하다. 간혹 한 자의 고기가 낚일진 모르나, 잔잔한 바다에 몸을 뉜 노인마냥 월척을 기다릴 시간이 우리에겐 없다. 정부와 국회 차원에서 직접 발로 뛰어 기업들의 참여를 독려하고 ‘역량 있는’ 기업들에 예산이 갈 수 있도록 시스템을 구축해야 한다.

현대에 들어 기후 리스크는 곧 투자 리스크가 됐다. 과거처럼 기후를 버리는 리스크를 감내하고 이익을 취하는 일이 불가능해졌다는 뜻이다. 벤처투자가 존 도어는 자신의 저서 ‘스피드&스케일(Speed&Scale)에서 “더 이상 수익과 지구 둘 중 하나를 선택할 필요가 없다”며 “이제는 Risk(위험)와 Reward(보상)의 문제”라고 강조했다. ‘위험’과 ‘보상’을 어떻게 조절할 것인가를 고민하는 건 우리가 글로벌 사회에서 살아남기 위한 선제 조건이다.