대학기술지주회사 눈길 쏠린 ‘IP펀드’ ② ‘기술 IP’에 매몰된 정부, 소외된 ‘콘텐츠 IP’

‘기술 IP’ 성과 저조한데, ‘콘텐츠 IP’는 ‘승승장구’ 해외 대비 부족한 성과, 제 역할 못하는 대학들 기술 IP 확보도 필요하지만, “‘투트랙 전략’ 필요한 시점”

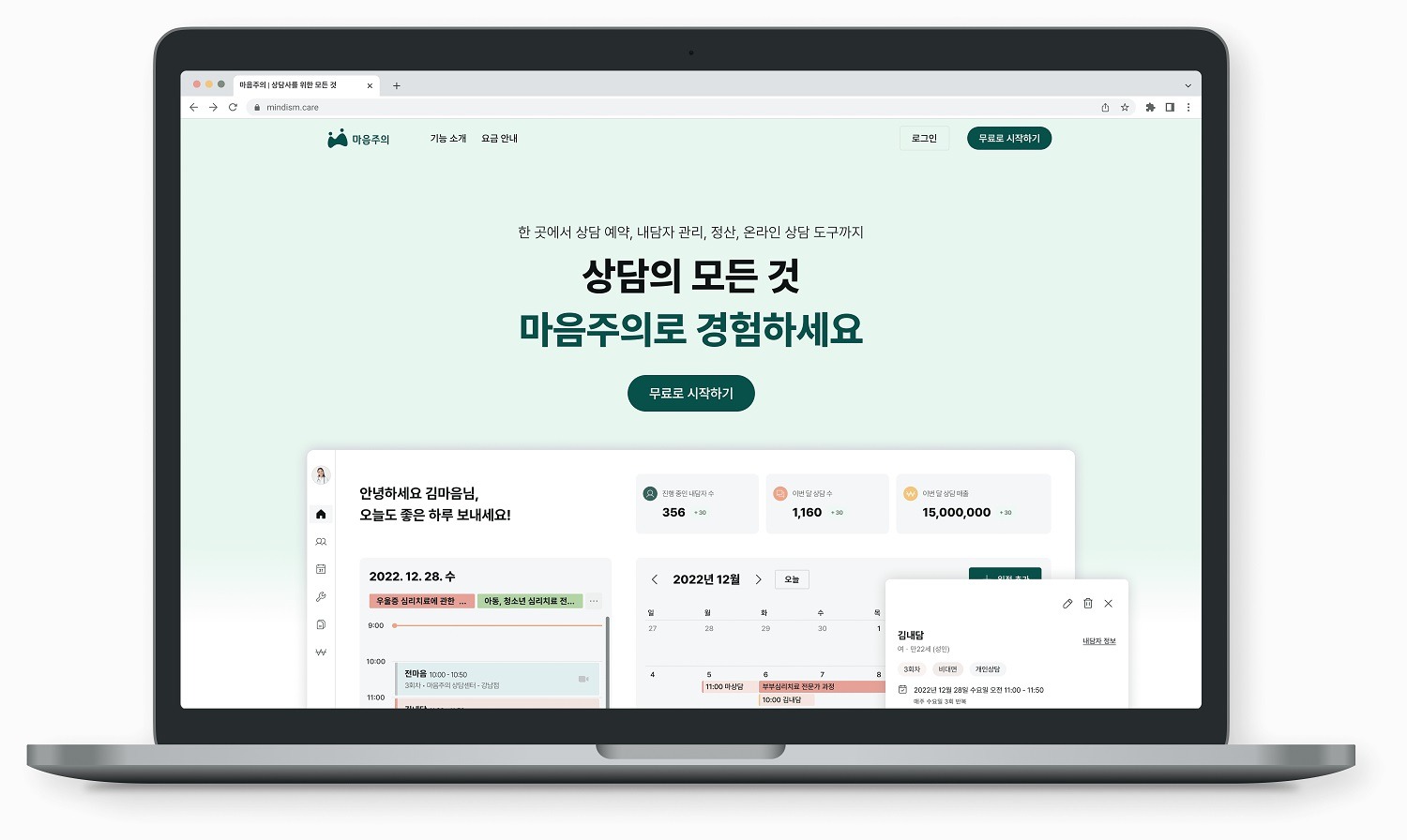

대학기술지주회사가 지식재산권(IP) 투자에 관심을 쏟고 있다. 서울대기술지주는 2020년 ‘서울대 STH IP 개인투자조합’을 결성했고, 연세대기술지주는 이달 초 300억원 규모 ‘연세대학교기술지주 IP펀드’를 결성했다. 고려대기술지주도 ‘고려대 공공기술사업화 촉진 개인투자조합 제1호’를 지난 2019년 결성했다. 기술창업 생태계가 대학기술지주회사를 중심으로 재편되어 가는 모양새다. 다만 일각에선 대학 및 정부가 고려하는 ‘IP’가 너무 ‘기술적인’ 것에만 집중되어 있다는 비판이 나온다.

부상하는 ‘콘텐츠 IP’, 확장성도 높아

최근 IP 산업을 자세히 살펴보면 웹소설, 웹툰, 애니메이션, 캐릭터 등 창작물(콘텐츠 IP)이 주춧돌을 담당하고 있다. 특히 최근엔 웹소설, 웹툰 IP 등을 활용한 파생 콘텐츠가 증가하고 기업 투자도 늘면서 성장 가능성이 더욱 커지고 있다. 일례로 절찬리에 방영됐던 JTBC 드라마 <재벌집 막내아들>은 방영 이후 원작 웹소설 매출이 230배 올랐다. 영향력이 결코 무시할 수준은 못 됨을 방증하는 사례다.

카카오프렌즈, BT21, 뿌까 등 인기 캐릭터 IP의 가치도 올라가고 있다. 캐릭터 IP 시장은 애니메이션, 게임 등 전통적인 산업을 넘어 문구, 의류, 홈데코 등 다양한 소비재에 캐릭터가 활용되는 등 그 영역이 확장되고 있다. 한국콘텐츠진흥원에 따르면 국내 캐릭터 IP 시장 규모는 2020년 13조 6,000억원에 달하며, 연평균 4.4% 성장해 오는 2025년엔 그 규모가 총 16조2,000억원에 달할 것으로 전망된다. 우리나라의 캐릭터 IP는 비단 국내에서만 소비되는 게 아니다. 전 세계적으로 한국 문화 콘텐츠에 대한 수요가 늘면서 국내 캐릭터 IP에 대한 소비도 덩달아 늘어났다. 방탄소년단(BTS)과 라인프렌즈의 협업으로 탄생한 BT21과 같은 캐릭터의 성공이 국내 캐릭터에 대한 글로벌 수요가 존재함을 잘 보여주고 있다.

또 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 발표한 ‘콘텐츠산업 2022년 결산 및 2023년 전망 세미나’ 자료에 따르면 지난해 콘텐츠 산업 규모는 146조9,000억원으로 전년 대비 7.4%나 증가했다. 캐릭터 및 IP 산업은 이미지를 넘어 영상, F&B, 패션, 유통까지 다양한 산업과 협업이 가능해 확장성이 큰 만큼 그 가치는 더욱 지대하다 할 수 있다. 불황에도 콘텐츠 IP 산업은 흥망성쇠를 넘나드는 일 없이 ‘승승장구’하는 모습을 보여주기도 했다. 문체부와 한국콘텐츠진흥원의 자료에 따르면 국내 콘텐츠 산업 총수출액은 130억1,000만 달러(한화 약 17조2,000억원)로 코로나 이전과 비교해 35%나 상승했다. 글로벌 인플레이션과 금리 인상, 유동성 위기 등으로 기업들의 자금 순환이 어려운 와중 IP 산업은 연일 투자 유치 소식을 전해오는 등 지속적인 확장세를 보였다.

기술적 성과 없진 않았지만

‘콘텐츠 IP’의 저력은 대중들이 으레 생각하는 것보다도 더 높다. 다만 대학기술지주와 정부의 발상은 콘텐츠 IP에까지 닿지 못했다. 물론 기술 IP 확보에 힘쓰면서 성과를 도출해 내지 못한 건 아니었다. 실제 지난 2017~2021년간 정부는 ‘특허 기반 연구개발(IP-R&D)’ 전략지원을 통해 대학을 지원하면서 질적 특허성과는 1.4~2.6배, 특허이전율은 1.2배, 기술이전 계약당 기술료는 3.7배의 성과를 거둬낸 바 있다.

그러나 우리 대학이 얻어 낸 기술적 성과는 해외 유수 대학들이 지닌 기술력에 비해 한참 모자란다는 게 업계의 공통적인 평가다. 이는 우리 대학 기반의 질적 수준 저조에 기반한다. 우리 대학은 인재 양성과 연구개발(R&D) 측면에서 기업과의 연계가 매우 부족하다. 해외는 성과 목표나 방식만 제공하면 실행은 연구 현장에 맡기는 블록 펀딩(Block funding)이 활성화되어 있으나, 우리나라는 여전히 다소 경직전인 연구 환경이 유지되고 있다. 기술의 발달이 제대로 이뤄지기 어려운 환경이라는 것이다.

‘고등 교육’ 역할 못 하는 대학, 이유 있는 ‘발전 저조’

대학의 ‘고등 교육’ 측면 역할이 제 기능을 못 하고 있는 것도 기술적 성과가 저조한 이유 중 하나로 꼽힌다. ‘명문대’라 해서 학부 신입생 시절부터 모든 걸 알고 있는 건 아닐 터다. 다만 새로운 지식을 ‘얼마나 빠르게, 얼마나 정확하게’ 익히느냐가 대학의 질적 수준을 판가름하는 데 큰 지침돌이 된다. 해외 명문대는 진도를 빠르게 나간 뒤 ‘자율 학습’을 활성화함으로써 학생들에게 배울 기회를 제공한다. 반면 우리나라는 ‘너무 잘 가르치면 학생들이 배우러 오질 않는다’는 이야기가 나올 정도로 교육 현장이 붕괴되어 있다. 진정한 의미의 ‘고등 교육’을 진행하면 오히려 학생들이 반발하고 나선다는 이야기다.

결국 제대로 된 성과도, 성과를 내기 위한 실질적인 정책도 없이 기술 IP에만 매몰돼 확장성 높은 콘텐츠 IP만 뒤로 제쳐둔 모양새가 됐다. ‘기술 IP 확보를 아예 포기하자’는 게 아니다. 단지 지금과 같이 콘텐츠 IP를 소외시켜선 안 된다는 것이다. 지금은 ‘대 콘텐츠 경쟁 시대’다. 각양각색의 플랫폼이 미디어 시장에 등장하며 그 어느 대보다 콘텐츠의 중요성이 더욱 커지고 있다. 어울리지 않는 옷만 설멍하게 입을 것이 아니라, 확장성 등 미래지향성을 보다 꼼꼼히 살피고 다양한 방향성을 설정할 필요가 있다. ‘기술 IP’와 ‘콘텐츠 IP’의 투트랙 전략을 고심해 봐야 할 시점이다.