중국 반도체 굴기 ‘위협 아닌 현실’로, D램 시장 턱밑 추격

삼성·SK하이닉스 메모리의 실존 위협으로 부상한 중국

중국 1위 반도체기업 CXMT 생산량 점유율, 마이크론 맞먹어

D램·낸드 이어 HBM까지 추격, 한국 반도체 위기감 고조

글로벌 반도체 시장에 중국산 ‘레드 메모리’ 공습경보가 울리고 있다. 중국 반도체 기업들이 레거시 메모리를 중심으로 물량 공세에 나서며 시장 점유율을 끌어올리고 있어서다. 스마트폰, 디스플레이보다 높은 난도의 기술을 요구한다는 점에서 중국의 반도체 굴기는 실로 위협적이다. 안정적인 실적을 올리는 하방 시장을 중국에 내줄 경우 선단 칩 개발 경쟁력까지 무너질 수 있다는 우려가 나온다.

D램 ‘4강 체제’ 재편 목전

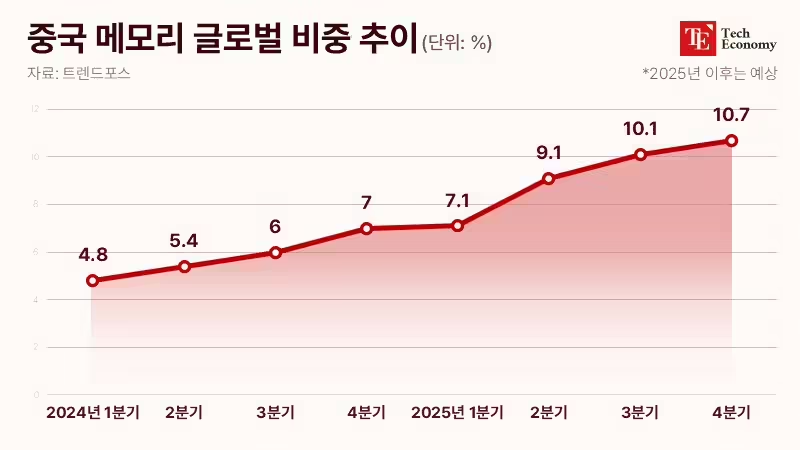

15일 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 D램 시장에서 중국 메모리 업체의 점유율은 올 3분기 6.0% 수준에 그쳤으나 1년 뒤인 내년 3분기에는 10.1%를 기록해 10%를 돌파할 것으로 예상된다. 모건스탠리의 경우 중국의 D램 생산량이 올해 전 세계 생산량의 10%를 넘길 것으로 분석했다. 트렌드포스의 전망치보다 점유율 확대 속도가 더 빠를 것이라고 본 것이다. 난야(3.2%), 파워칩(2.2%) 등 5~6위에 위치한 대만 기업들이 해마다 2~3%대에 머물고 있는 것과는 확연히 다른 행보다. 1위 삼성전자(36.4%), 2위 SK하이닉스(24.1%)와는 여전히 차이가 크지만, 내년부터는 엄연한 4강 체제로 바뀌는 원년이 유력한 셈이다.

이 같은 레드 메모리의 약진은 중국 1위 메모리 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 이끌고 있다. 치킨게임 이후 2012년부터 굳어진 D램 3강 과점에 균열을 내고 있는 CXMT의 영향력은 이미 시장에서도 나타나고 있다. 현재 CXMT는 범용 제품인 LPDDR4X(저전력 더블데이터레이트 4X)와 DDR(더블데이터레이트)4를 통해 모바일과 PC 시장을 공략하고 있는데, 지난달 DDR4 8Gb(기가비트)의 평균 고정거래가격이 전월 대비 17% 하락한 데다 올해 4분기에는 LPDDR4X의 계약 가격만 유독 5~10% 하락할 것이라는 예측이 팽배하다. 올해 3분기 삼성전자의 잠정 실적이 시장 기대치를 밑돈 배경에도 중국 D램 공습으로 인한 가격 하락이 있었다. 중국발 공급 과잉이 현실화하고 있는 셈이다. 실제 CXMT가 들어가지 않은 서버용 D램 시장은 가격이 계속 오를 것으로 전망되고 있다.

전문가들은 중국 메모리가 초거대 내수 시장과 막대한 정부 보조금을 내세워 시장의 법칙을 파괴하고 있다고 본다. 통상 레거시 칩은 이익률이 낮기 때문에 한번 선단 칩 경쟁에서 밀리면 살아남지 못하는 경우가 많았다. 이는 삼성전자가 D램 시장에서 초격차를 유지하며 30년 넘게 1위를 유지한 비결이기도 하다. 하지만 기존 메모리 법칙이 깨지면서 공급이 늘어나자 레거시 칩 가격이 급락했고 이 때문에 삼성전자·SK하이닉스의 관련 시장 점유율도 빠르게 줄고 있다. 최근 고대역폭메모리(HBM), DDR5 등 최신 기술력이 집약된 메모리 칩이 주목받고 있으나, 여전히 전체 메모리 시장에서 절반 이상의 비중을 차지하는 것은 구형 칩이다.

16나노까지 쫓아온 중국, 삼성 맹추격

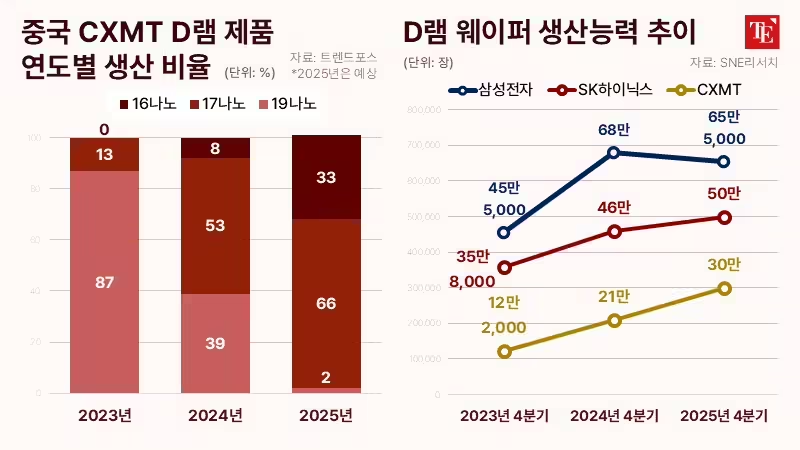

이런 가운데 CXMT는 세계 메모리 1위 삼성전자를 꺾겠다는 목표를 실현하기 위해 공격적인 투자와 인재 영입을 진행하며 생산 능력을 더욱 끌어올리고 있다. 트렌드포스에 따르면 2022년 월 5만 장에 불과했던 CXMT의 웨이퍼 생산능력은 올해 중국 베이징의 두 번째 공장이 가동되면서 4분기에 월 21만 장으로 급격히 늘어날 예정이다. 내년에는 약 40% 증가한 30만 장까지 증가할 것으로 예측된다. 이는 D램 3위 마이크론테크놀로지의 생산능력인 월 33만,5000장과 맞먹는 수준으로, 3강 과점 구조가 깨질 수 있는 규모다.

기술 또한 빠르게 고도화하는 추세다. 올해 CXMT의 주력 생산 D램은 17㎚(나노미터·10억 분의 1m) 메모리로 전체 생산 제품의 53%를 차지하고 있는데, 지난해 주력 제품이 19나노 D램(생산량 87% 차지)이었던 점을 고려하면 고작 1년 만에 빠른 공정 전환으로 기술 업그레이드에 성공한 것이다.

내년에도 가파른 기술 변화가 예고돼 있다. 올해 3분기부터 또 한번 기술을 개선해 만든 ‘16나노 D램’을 초도 양산한 CXMT는 내년 이 제품의 생산 비율을 33%까지 끌어올릴 전망이다. 메모리 반도체를 표기할 때 쓰는 나노는 D램 안에 들어 있는 트랜지스터의 선폭을 뜻하는 말로, 선폭을 줄일수록 더 많은 양의 기억 소자를 한 개 칩 안에 탑재할 수 있다. 삼성전자의 경우 올해 안에 10나노급 6세대(1c) D램 양산을 목표로 하고 있는 만큼 아직 한국과 중국 메모리 기업 간 3세대 정도의 격차가 있는 셈이지만 절대 안심할 수 없다는 것이 업계 중론이다. 구형 D램도 PC와 모바일 시장에서 충분한 수요가 있기 때문이다. 실제로 중국 업체들도 이 수요를 노리고 있다. 이는 과거 액정표시장치(LCD) 제품부터 서서히 한국의 점유율을 뺏어간 중국 디스플레이 업계의 모습과 유사하다.

자체 기술로 HBM 양산에도 성공, 韓 기업 입지 흔들

더 큰 문제는 CXMT 등 중국 메모리의 추격이 레거시를 넘어 차세대 제품에서도 위협적이라는 점이다. CXMT의 주력 제품은 DDR4와 LPDDR4지만, 그다음 세대인 LPDDR5 역시 이미 개발을 완료한 상태로, 반도체 3강의 LPDDR5X, LPDDR5T를 턱밑까지 따라왔다. 낸드플래시는 더 위험하다. 한국과 중국의 D램 기술 격차는 5년인 반면 낸드는 2년으로 크게 좁혀져 있다. 중국 양쯔메모리(YMTC)의 경우 지난해 232단 낸드 양산에 성공한 것으로 알려지면서 글로벌 반도체업계를 놀라게 하기도 했다. 네덜란드 반도체 장비회사 ASML이 만드는 극자외선(EUV) 노광장비 없이 7나노 칩을 만들었기 때문이다. 삼성전자가 290단대 낸드를 양산했고 SK하이닉스는 321단 낸드 기술을 공개했으나, 230단대 낸드는 여전히 선단으로 꼽히는 품목이다.

이뿐만이 아니다. 중국 메모리 기업들은 최첨단 D램 제품군인 HBM 생산까지 도전하면서 삼성과 SK하이닉스를 바짝 추격하고 있다. 그간 중국은 미중 갈등으로 촉발된 서방의 강도 높은 반도체 압박으로 세계적 수준의 반도체 제조 장비를 현지로 들여올 수 없었던 탓에 구형 D램 제조에 집중해 왔지만, 중국 정부의 천문학적 규모의 투자가 HBM 설계 기술과 공정·장비 개발으로까지 이어지면서 양산에 도달했다. 중국이 HBM 자체 개발에 성공했다는 것은 HBM 설계의 가장 핵심이자 최대 난관인 ‘D램의 수직 적층’을 자체 기술만으로 해결했다는 의미다. 물론 아직 중국의 HBM 기술은 난이도가 낮지만 중국이 레거시 D램 시장에 빠르게 진입한 것과 같이 조만간 HBM에서도 영향력을 발휘할 것이라는 경고가 적지 않다.

더욱이 AI 효과로 반도체 중요성이 커지고 있는 점을 감안하면 중국의 추격을 마냥 두고만 볼 수도 없는 상황이다. AI 반도체 생산에 필수적인 HBM은 성능뿐 아니라 가격도 기존 D램보다 몇 배 이상 비싼 고부가가치 상품으로, 같은 양을 팔아도 HBM이 월등히 많은 수익을 낼 수 있는 만큼 중국의 약진은 한국 기업에 있어 치명타로 작용할 수 있다. 게다가 이미 중국은 LCD 시장을 삼킨 데 이어 올해 1분기 유기발광다이오드(OLED)까지 한국을 역전했다. 스마트폰도 화웨이 등 중국 업체들이 애국소비를 바탕으로 삼성전자를 밀어내고 있는 형국이다. 이런 가운데 한국 경제의 ‘최후의 보루’라고 할 수 있는 반도체까지 잠식당할 위기에 처해 있어 우려가 커진다.