“일할 사람이 없다” 외국인 고용기업 인력난 심화, 제도적 사유 외 근로해지 요구하는 사례도 많아 ‘곤혹’

대한상공회의소, ‘외국인력 활용실태 및 개선사항 조사’ 결과 발표 기업 10곳 중 9곳 “외국인 인력 충원규모 내년 유지·확대해야” “인력 부족보다 ‘제조업 중심’에 정체된 산업구조가 근본적인 문제”라는 지적도

외국인 근로자 고용 기업들이 인력 부족 및 인력 이탈 문제로 인해 어려움을 겪는 것으로 조사됐다. 이에 내년도 외국인력 도입 규모를 확대하거나 유지해야 한다고 보는 시각도 지배적인 것으로 나타났다. 일각에선 저출산·고령화에 따라 인력난이 더욱 심화될 거란 지적과 함께 근본적인 문제 해결을 위해선 정체된 제조업 중심 산업구조를 바꿔야 한다는 주장이 나온다.

외국인 근로자 부족 현상 심화, 추가 필요 외국인력 평균 6.1명

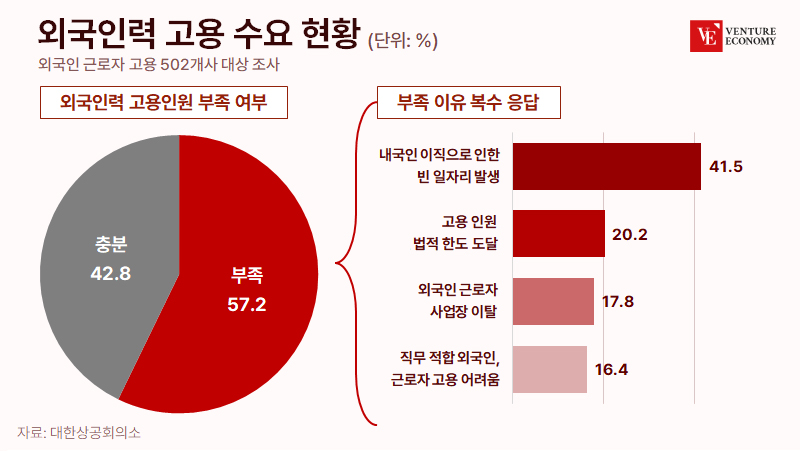

17일 대한상공회의소가 발표한 ‘외국인력 활용실태 및 개선사항 조사’에 따르면 현재 생산 활동에 필요한 비전문 외국인력(E-9 비자) 고용인원이 충분한지를 묻는 문항에 응답한 502개사 기업의 57.2%가 고용인원이 부족하다고 답했다. 이 가운데 41.5%(복수 응답)가 ‘내국인 이직으로 인한 빈 일자리 발생’을 부족한 이유로 꼽았다. 이어 ‘고용 허용 인원 법적 한도로 추가 고용 불가’(20.2%), ‘외국인 근로자 사업장 이탈’(17.8%), ‘직무 적합 외국인 근로자 고용 어려움’(16.4%) 등이 뒤따랐다.

내년도 외국인력 도입규모에 대한 설문에선 ‘올해 도입규모인 11만 명을 유지’(43.2%)하거나 ‘더 확대해야 한다’(46.8%)는 응답이 많은 것으로 나타났다. 반면 ‘줄여야 한다’는 응답은 9.2%, ‘잘 모르겠다는 응답’은 0.8%에 그쳤다. 앞서 정부는 코로나19로 줄어든 외국인 근로자를 충원하기 위해 올해 비전문 외국인력 도입 규모를 역대 최대인 11만 명으로 결정한 바 있다.

아울러 외국인 근로자가 부족하다고 응답한 기업들이 추가로 필요한 외국인력은 평균 6.1명인 것으로 조사됐다. 응답기업들이 고용하고 있는 평균 외국인 근로자는 9.8명이며, 이는 내국인 근로자(76.8명)의 12.7%에 해당하는 규모다.

늘어나는 근로계약 해지 요구, 거부 시 ‘태업·무단결근’ 등 빈번

그간 국내 기업들은 모자라는 고용 인원을 충원하기 위해 외국인 근로자를 고용해 왔다. 그러나 이번 조사에서 이직을 위해 근로계약 해지를 요구하는 외국인 근로자들이 많아 어려움을 겪는 것으로 드러났다.

실제 응답 기업의 52.4%가 외국인 근로자에게 사업장 변경을 위한 근로계약 해지요구를 받은 경험이 있는지 묻는 질문에서 ‘있다’고 답했다. 또 기업이 근로계약 해지를 거부한 경우 외국인 근로자들이 ‘태업’(41.1%), ‘무단결근’(14.8%), ‘무단이탈’(8.7%), ‘단체행동’(4.2%) 등의 불성실한 근무태도를 보인다는 응답도 이어졌다. 회사 측과 원만히 타협하고 정상근무에 나선 경우는 11.4%에 불과했다.

현행 제도상 외국인 근로자의 사업장 변경은 사용자의 위법·부정한 행위로 계속 근로가 어렵거나 사용자가 근로계약을 해지하는 경우에 한해 제한적으로 허용된다. 그러나 이번 설문 결과에서 나타나듯 현장에선 남용되는 경우가 많은 것으로 보인다.

이상택 포천상공회의소 외국인근로자전문위원은 “현장 인력들의 고령화가 심해지고 청년세대들의 취업기피가 지속되고 있어 인력부족 문제는 여전하다”며 “중소기업 인력난을 해결하기 위해 향후 수년간 올해와 같은 규모 이상으로 외국인력을 들어와야 한다”고 강조했다.

고용 부족 해결 위해선 ‘비제조업 분야’도 함께 키워야

외국인 근로자 등 인력 부족을 호소하는 기업 대부분 제조업 분야에 속한다. 특히 새 일자리를 찾는 청년들이 기피하는 산업 현장에 외국인이 들어선 지 10여 년이 지났지만, 이젠 그들마저도 떠나는 일터가 돼 버린 형국이다. 일각에선 기업들의 인력 부족 현상보다 더 근본적인 문제가 제조업 중심 국가에 정체된 산업구조에 있다는 지적도 나온다.

최병일 이화여자대학교 국제학과 교수는 “한국의 국내총생산(GDP) 대비 제조업 비중은 25%로, G7의 어느 국가보다 높고, OECD의 모든 회원국(평균 13%)보다 높다”면서 “미중 패권 경쟁이라는 신냉전의 파도 속 세계 주요 선진국이 보조금을 앞세워 집 나간 제조업 찾아오기 게임에 열중하고 있지만, 그들과 같은 게임을 해서는 승산이 없다. 제조업 역량을 갖춘 한국은 초격차를 유지하려는 노력과 동시에 다른 선진국에 비해 취약한 산업구조의 약점을 보완해야 한다”고 지적했다.

우리나라는 1987년 민주화 이후 국가 경제정책 전반이 제조업에 집중돼 왔다. 그러나 제조업 수출전략으로 선진국 반열에 오른 국가 대부분 비제조업 분야의 경쟁력을 키워왔고, 현재 모든 선진국이 서비스 산업 강국이라고 말할 수 있을 정도로 서비스 산업의 비중이 높다. 실제 주요국 서비스 산업의 GDP 비중은 일본 69.5%, 독일 62.9%, 미국 77.6%, OECD 평균 71%인 반면, 한국은 57%에 불과하다.

서비스 산업 강국으로 변모한 대표적인 국가가 바로 일본이다. 10년 전만 하더라도 우리보다 외국 관광객 수가 적었던 일본은 정부 주도 정책 아래 세계 10대 관광 대국으로 부상했다. 2012년 이후 급성장하기 시작한 외국 관광객 수가 2015년 1,900만 명 수준을 웃돌며 한국을 추월했고, 2018년에는 한국의 2배가 넘는 3,000만 명을 기록했다.

전문가들은 저출산·고령화로 인한 인력난 심화와 경제성장 악화를 우려함과 동시에 서비스업 분야의 개척으로 돌파구를 찾아야 한다고 강조했다. 최 교수는 “서비스 산업의 글로벌 산업으로의 도약은 인구절벽으로 내몰리는 한국경제의 돌파구 찾기가 될 수도 있다”면서 “한국이 제조업 강국이 된 비결은 글로벌 시장을 향한 경쟁을 거듭하면서 좁은 내수의 한계를 극복했기 때문”이라고 강조했다. 이어 ‘서비스 산업에서도 같은 일이 벌어질 수 있으며, 글로벌 전략으로 빅뱅을 시도할 수 있다”며 “시작은 정부의 의지와 전략에 달렸다”고 덧붙였다.