HBM서 선두 뺏겼던 삼성, ‘3D D램’ 시장선 한발 앞섰다? 또 한 번의 초격차 기술로 SK하이닉스 밀어내나

'꿈의 메모리' 3D D램 가시화, 삼성전자 "2025년 초기 제품 공개하겠다" 1월부터 조직 개편 나선 삼성, "HBM 실패 반복 않겠단 의지 내보인 것" 상용화하기엔 각종 이슈 여전한 3D D램, 삼성이 넘어야 할 '벽'이란

삼성전자가 ‘꿈의 메모리’로 불리는 3D D램을 반도체 업계 최초로 오는 2025년 공개하겠다고 밝혔다. 3D D램은 데이터 저장 공간인 셀을 지금처럼 수평으로 배치하는 것이 아닌 수직으로 쌓아 단위 면적당 용량을 세 배 키운 제품으로, 대용량 데이터를 빠르게 처리할 수 있어 AI 시대 ‘게임체인저로’ 불린다. 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 자존심을 구긴 바 있는 삼성전자가 3D D램을 앞세워 다시금 기술 초격차에 시동을 걸기 시작할 것이란 게 업계의 전망이다.

삼성 “오는 2025년 3D D램 선보일 것”

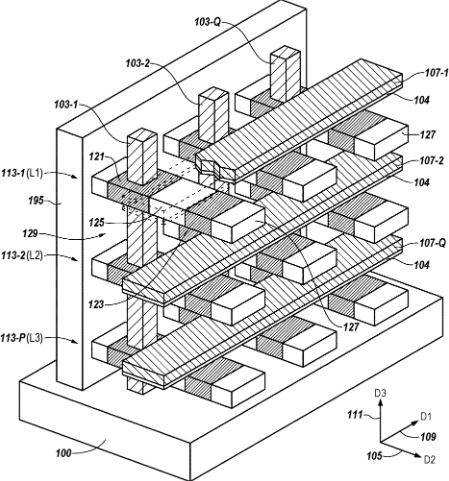

2일 반도체 업계에 따르면 삼성전자는 지난달 26~28일 미국에서 열린 글로벌 반도체 학회 ‘멤콘(MEMCON) 2024’에서 3D D램 개발 로드맵을 발표했다. 로드맵에 따르면 삼성은 2025년 ‘수직 채널 트랜지스터(VCT)’ 기술을 활용한 초기 버전의 3D D램을 선보인다. VCT는 셀을 구성하는 트랜지스터에서 전자가 흐르는 통로인 채널을 수직으로 세우고 이를 스위치 역할을 하는 게이트로 감싸는 기술이다. 커패시터를 포함한 전체 셀을 쌓아 올린 ‘적층 D램’은 2030년께 선보일 계획이다.

현재 D램은 기판에 최대 620억 개에 달하는 셀을 수평으로 배열하는데, 촘촘하게 트랜지스터를 넣다 보니 전류 간섭 현상을 피하기 어렵다. 그런데 셀을 수직으로 쌓으면 트랜지스터 간격이 넓어져 간섭 현상이 줄어든다. 같은 면적에 셀을 더 많이 넣을 수 있어 용량도 크게 늘어난다. 이렇다 보니 3D D램이 현실화하면 기본 용량이 100Gb(기가비트)로 현재 가장 용량이 큰 D램(36Gb)의 세 배에 이를 수 있을 것으로 전망된다.

업계에선 삼성이 HBM 시장에서 SK하이닉스에 내준 주도권을 3D D램을 통해 되찾아올 수 있을 것으로 보고 있다. 앞서 삼성은 그간 부진을 면치 못하던 시절을 V(vertical·수직) 낸드플래시, 14㎚(나노미터) 핀펫(FinFET), 게이트올어라운드(GAA) 등 신기술의 영향력으로 벗어난 바 있다. 그때와 마찬가지로 내년 기술 초격차 바통을 이 3D D램이 이어받을 것이란 게 시장의 공통적인 의견이다.

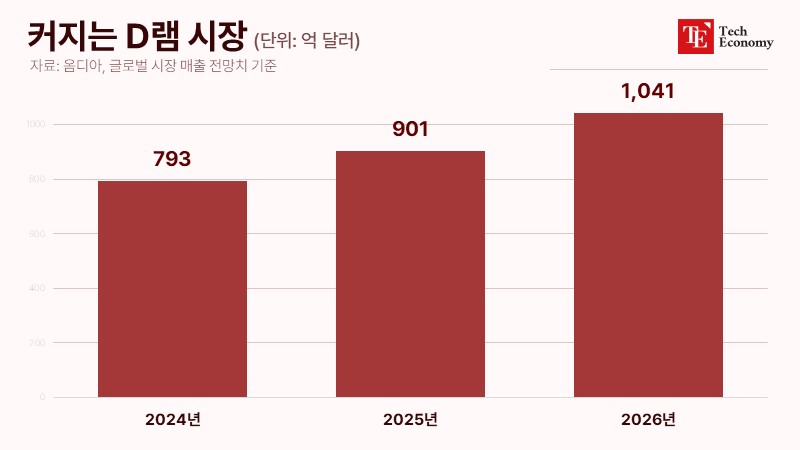

전 세계 D램 엔지니어들의 숙제는 예나 지금이나 같다. 바로 칩 크기를 줄이면서 데이터 처리 용량은 늘리는 것이다. 스마트폰 등 IT 기기의 기능이 복잡해지면서 더 많은 D램이 들어가야 하기 때문이다. 특히 엄청난 양의 데이터를 빠르게 처리하는 게 관건인 AI 시대가 도래하면서 이 같은 트렌드는 한층 더 심화했다. 미세공정 기술이 해결하지 못한 난제를 삼성의 3D D램이 해결할 수 있다면, 삼성이 앞으로 다가올 미래 시장을 한 손에 휘어잡는 것도 꿈만이 아닐 수 있다는 평가가 적지 않다. 3D D램 시장은 2030년께 1,000억 달러(약 135조원) 규모에 이를 것으로 업계는 관측하고 있다.

HBM 주도권 빼앗겼던 삼성, “두 번의 실패는 없다”

삼성은 HBM 시장의 주도권을 빼앗긴 앞선 실수를 반복하지 않기 위해 R&D 인력 및 조직도 거듭 확충하고 있다. 이를 위해 지난해 삼성은 반도체연구소 내 차세대공정개발실을 신설하고 3D D램 기술 개발을 맡겼다. 지난 1월엔 삼성전자 DS(반도체) 부문이 미국 실리콘밸리에 위치한 반도체 미주총괄(DSA)에 ‘R&D-Dram Path Finding’ 조직을 창설하기도 했다. 반도체연구소 산하 조직으로, 이곳에서 송재혁 삼성전자 DS 부문 최고기술책임자(CTO) 겸 반도체연구소장이 직접 3D D램 선제 연구에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌다.

지난해 하반기엔 미국 마이크론에서 이시우 부사장도 영입했다. 이 부사장은 마이크론에서 3D D램 관련 연구로 다수 특허를 확보하는 데 기여한 인물로 ▷수직 3D 메모리를 위한 자체 정렬 에치백 ▷수직 3D 메모리를 위한 3노드 액세스장치의 채널 통합 ▷수직 3D 메모리의 수평 액세스장치 내의 에피택셜 실리콘 등과 다수의 3D 칩 관련 특허 출원에 참여한 3D D램 전문가다.

삼성은 앞으로도 리콘밸리 우수 인력을 적극 영입하고 다양한 반도체 생태계와 협력하겠단 구상이다. 이외 3D D램의 성능과 직결되는 트랜지스터 회로의 폭(선폭)도 2027~2028년께 8~9㎚로 좁히는 작업에도 들어갔다. 현재 최신 D램의 선폭은 12㎚ 수준이다. 결국 타 경쟁사보다 앞서서 발 빠른 모습을 보인 셈이다.

삼성, 스루풋·생산 비용 등 남은 ‘벽’ 넘을 수 있을까

실제로 삼성뿐 아니라 SK하이닉스, 마이크론 등 톱3 메모리기업 모두 3D D램 기술 선점을 위해 앞다퉈 개발을 이어가고 있으나, 삼성만큼 3D D램 시장에 빠르게 진입한 기업은 한 곳도 없다. SK하이닉스는 3D D램보단 낸드에서 더 높은 단수를 적층하기 위한 신기술을 활발히 연구하는 모양새다. 현재 SK하이닉스는 낸드 게이트의 물질인 텅스텐을 몰리브덴으로 대체하는 방안, 고종횡비(HARC) 식각의 높은 비용 부담을 줄이기 위해 일부 공정을 통합(Merged) 진행하는 방안 등을 개발하고 있는 것으로 전해진다.

3D D램도 물론 중요한 개발 사업 중 하나지만, 당장은 3D D램에 산재한 문제를 해결할 수 있을지 여부가 미지수라는 판단에서다. 실제 3D D램은 새로운 문제를 해결함과 동시에 새로운 문제를 만들기도 한다. 이에 대해 곽노정 SK하이닉스 사장은 “전하 이동이 충분하지 않고 스루풋(단위 시간 내 데이터 처리능력)이 낮은 데다 생산 비용이 높다는 건 3D D램이 지닌 난제”라며 “플랫폼이 달라진 만큼 다른 관리 포인트가 필요해진다. 이 같은 이슈 해소가 3D D램 사업의 핵심”이라고 강조했다.

3D D램의 상용화가 쉽지 않은 이유도 여기에 있다. 업계에서도 신소재 발굴, 물리적 장애 극복 등을 3D D램 상용화에 필수적인 과제로 꼽고 있다. 삼성 입장에서도 3D D램을 둘러싼 문제를 어떻게 해결하느냐가 핵심 과제로 떠오를 가능성이 높다는 의미다. 다만 이에 대해선 낙관적인 의견도 적지 않다. 결국 사업을 조금이라도 빨리 시작해 즉각적인 피드백을 수용할 수 있도록 한다면 관련 이슈 해결에 삼성이 앞서나갈 수 있으리란 시각이다. 실제 곽 사장 또한 “하루라도 빨리 사업을 시작해서 이슈를 해소하고 개발하는 게 무엇보다 중요하다”고 언급한 바 있다. 삼성이 3D D램이란 ‘벽’을 넘어서겠다 나선 데 대해 시장의 관심이 집중된 이유다.