다운 라운드·크램-다운 사례 늘어, VC 업계 ‘버블’ 꺼지나

지난해부터 나오던 ‘다운 라운드’ 전망, 결국 올해 현실화 투자사들 후속 투자에 소극적, “최악만은 피해야지” 크램-다운·브릿지 라운드도 늘어, 의미 없어진 ‘페이퍼 벨류에이션’

벤처투자 시장이 얼어붙으며 ‘투자 혹한기’가 찾아왔다. 이를 방증하기라도 하듯, 최근 글로벌 스타트업은 ‘다운 라운드(Down Round)’를 통한 투자 유치에 열을 올리고 있다. 다운 라운드란 기업이 후속 투자를 유치할 때 이전 라운드보다 낮은 기업가치로 투자받는 것을 의미한다. 예컨대 1,000억원의 기업가치를 인정받은 기업이 후속 투자에서 500억원 수준으로 기업가치를 낮춰 투자받는 식이다.

다운 라운드 비율 18.7%, 스타트업 기업가치 하락세 이어진 탓

실리콘밸리 증권관리 플랫폼 카르타 데이터에 따르면, 올 1분기 전체 벤처투자에서 다운 라운드가 차지한 비율은 18.7%에 달했다. 2022년 1분기 당시 다운 라운드가 차지하던 비율이 5.2%였음을 감안하면 상승폭이 매우 크다. 이처럼 다운 라운드가 급증하게 된 데는 최근 스타트업의 지속적인 기업가치 하락이 주효했다.

실제 업계에선 현금이 바닥나는 것보단 낮은 기업가치로라도 자금을 조달하는 편이 더 낫다는 인식이 강해지고 있다. 이에 투자 혹한기를 버텨내기 위해 다운 라운드를 피하려 신규 자금 조달을 미루던 기업들까지 다운 라운드 투자를 유치하기 시작했다. 유동성 파티로 기업가치가 고평가된 일부 스타트업들이 당시 벨류에이션을 버리고 투자를 유치하기 시작한 것 또한 다운 라운드 급증 추세를 앞당긴 것으로 분석된다.

브릿지 라운드(Bridge Round)를 택하는 기업도 늘었다. 브릿지 라운드란 스타트업이 각 성장 단계별로 받는 대규모 자금조달로, 예컨대 시리즈 A, B, C, D 등이 아니라 임시로 필요한 자금을 위해 받는 투자를 의미한다. 카르타에 따르면 올 1분기 시리즈 A나 시리즈 B로 신규 투자를 받은 기업 중 브릿지 라운드를 택한 기업은 약 40%에 달했다. 이는 다운 라운드를 피하기 위해 기업가치를 새로이 산정하지 않는 브릿지 라운드를 택한 기업들이 늘어난 것으로 풀이된다.

다른 회사에 인수합병(M&A)된 스타트업도 늘었다. 올 1분기 M&A된 스타트업은 154개로, 지난해 128개 대비 약 20% 증가했다. 이는 2021년 2분기 이후 가장 큰 증가율이나, 거래 규모 자체는 그리 크지 않았다. 카르타에 따르면 올 1분기 거래 중 57%는 거래 금액이 1,000만 달러(한화 약 132억원) 미만에 불과했다. 자금 조달에 어려움을 겪은 일부 스타트업들이 투자 유치 대신 M&A를 선택한 탓이다.

국내 스타트업 붕괴 시작, 다운 라운드 투자 전망의 현실화

다운 라운드 투자가 늘어날 것이란 전망은 지난해부터 나오기 시작했다. 지난 9월 글로벌 시장조사 업체 피치북이 조사한 바에 따르면 당시 미국에서 다운 라운드를 택한 스타트업은 5곳 중 1곳꼴이었다. 이에 피치북은 “벨류에이션 하락을 꺼리는 대부분의 스타트업들이 버티기로 현 상황을 모면하고 있으나 경기 불확실성이 지속될수록 버티기에 한계가 있다”며 “다운 라운드 사례는 점차 늘어날 수밖에 없을 것”이라고 지적했다. 오히려 다운 라운드를 추가 성장 기회로 봐야 한다는 조언까지 덧붙였다.

당시 국내 벤처 업계는 피치북의 전망에 큰 의의를 두지 않았다. 부도가 나는 상황이 아닌 이상 스타트업들은 다운 라운드를 받을 일이 없으며, 오히려 유치 시점을 늦추거나 브릿지 투자를 고려한다는 것이었다. 이와 관련해 한 벤처 업계 관계자는 “현재와 같은 경기 상황이 이어진다면 다운 라운드가 증가할 것이란 것은 가능성이 희박한 이야기”라고 역설하기도 했다.

그러나 경기 침체가 지속되고 ‘옥석 가리기’가 진행되면서 피치북의 전망은 현실화됐다. 다운 라운드를 통해 성장을 잠시 뒤로 미루고 당장 생존에 초점을 맞추는 기업들이 늘어난 것이다. 기존 투자사들 또한 투자 여력을 잃은 만큼 폐업만은 피하자는 분위기가 됐다. 이에 투자사들은 시리즈 C 이후의 후속 투자보단 초기 투자에 집중하는 양상을 보였다. 후속 투자의 경우 기본적인 금액이 큰 데다, 시장 위축으로 현재 자금 회수 불확실성이 커졌기 때문이다.

스타트업계의 성공 스토리를 써내려 가던 기업들의 붕괴가 이어진 것 또한 이 같은 추세가 지속되는 데 한몫한 것으로 풀이된다. 지난 12월 배달서비스 ‘부릉’을 운영하는 메쉬코리아의 유정범 의장은 사실상 10년간 키워 온 회사를 투자자들에 빼앗긴 신세가 됐다. 5,000억원의 기업가치를 바라보던 왓챠가 200억원에 팔려나간 모습도 투자사들에 큰 충격을 안겼다. 이에 스타트업 관계자들 사이에서 ‘최악의 상황만은 피하자’라는 분위기가 고조되기 시작했다.

크램-다운도 늘어, ‘버블’이 꺼지고 있다

최근엔 ‘크램-다운(Cram-down)’ 형태의 다운 라운드도 증가 추세에 접어들었다. 크램-다운이란 투자자로 하여금 투자에 불리한 상황을 억지로 수용하게 하는, 즉 ‘밀어 넣기’를 의미한다. 크램-다운 형태의 다운 라운드는 단순한 기업가치 하락과는 성격이 조금 다르다. 기존 벤처 투자자들이 백기를 든 상황에서 생존을 위해 단행하는 ‘구조조정’에 가까운 거래이기 때문이다. 스타트업 입장에선 사실상 생존을 위한 마지막 승부수다. 회사가 망하는 것을 지켜보기보단 자금을 좀 더 투입해 매각을 성공시킨 후 수익을 독식하는 방향으로 베팅을 넣는 셈이다.

알려진 바에 따르면, 지난 3월부터 미국 스타트업 업계에선 이전 라운드 대비 기업가치를 90~95% 가까이 낮춰 기존 투자자의 지분을 대폭 희석시켜버리는 파이낸싱 사례가 속속 등장하기 시작했다. 대표적인 사례로 피트니스 스타트업 ‘Tonal’, 신선 식품 배송 스타트업 ‘Good Eggs’, 커뮤니티 보안 알림 스타트업 ‘Citizen’ 등이 있다.

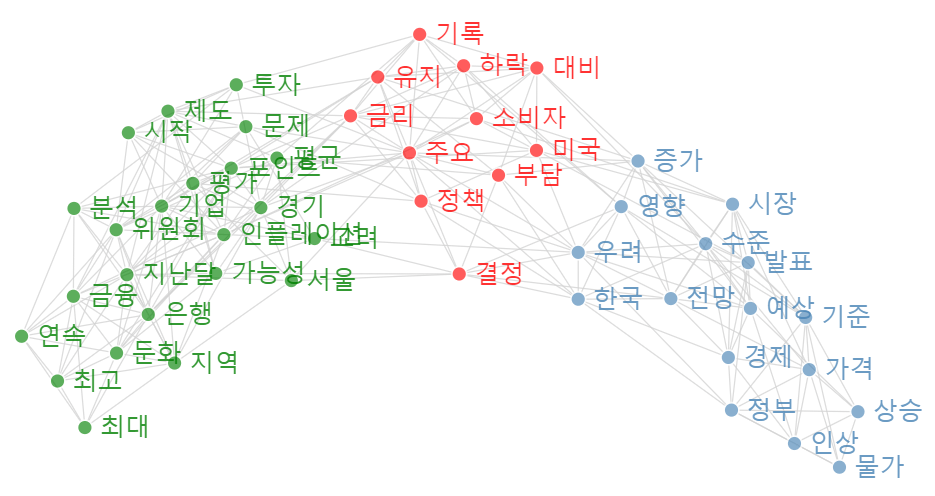

지난 시기 동안 벤처 업계는 기업가치에 필요 이상으로 많은 의미를 부여하는 ‘버블’ 형태를 띤 경우가 많았다. 다운 라운드 및 크램-다운 사례가 증가한 건 이 같은 거품이 점차 꺼지기 시작했단 신호다. 의미가 없어진 ‘페이퍼 밸류에이션’을 걷어내고 M&A 가치 측면에서 기업이 재평가되고 있다는 뜻이다. 애초 스타트업의 기업가치는 성장세가 우상향 그래프를 그릴 것이란 대전제가 깨지면 회복이 쉽지 않은 편이다. 이에 일각에선 다운 라운드의 증가로 인해 벤처 업계가 본래의 순리대로 돌아가고 있단 인식을 내비치기도 했다.

최근 국내에선 컬리의 상장 실패를 비롯해 그린랩스 사태 등을 거치며 스타트업의 기업가치가 지닌 허상에 대한 경각심이 높아지고 있다. 스타트업의 기업 가치란 가정에 가정을 더한 위태로운 모래성에 불과하다. 1조원의 기업가치 중 95%가 한순간에 날아가도 전혀 이상할 게 없다는 의미다. 투자사가 스타트업의 업사이드에만 베팅하는 시대는 이미 끝을 고했다.