대출서류 35회 위조 “아무도 몰랐다” 우리銀 180억 횡령 사고, 은행이 자초

우리은행 ‘셀프 대출 승인’ 관행, 대출금도 명의 도용 고객 대신 수령

1년간 35차례 횡령에도 은행 인지 못해, 내부통제 시스템 구멍 여전

횡령 사고 재발에 우려 가중, 사고 적발보다 ‘방지’ 시스템 갖춰야

우리은행 김해지점에서 발생한 ‘180억 횡령’ 사건은 1년에 가까운 기간 동안 거의 매달 범행이 이뤄져 30회가 넘는 횡령이 발생했음에도 은행은 이를 전혀 인지하지 못한 것으로 파악됐다. 당초 ‘내부 모니터링으로 적발했다’는 우리은행 측 해명과는 달리, 해당 직원이 압박에 못이겨 자수한 것으로 드러나면서다. 이에 검찰도 은행의 관리·감독이 미흡했다고 질타하고 있다. 우리은행은 앞서 10년간 진행됐던 ‘700억 횡령’도 감지하지 못했기 때문이다. ‘내부통제’를 전혀 개선하지 못한 채 재발 방지에 실패했다는 지적이 나온다.

1년간 180억원 횡령한 우리銀 직원, ‘관행 악용’

7일 법무부가 국회 법제사법위원회에 제출한 우리은행 김해지점 대리급 직원 A씨에 대한 공소장에 따르면 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)·사기·사문서위조·위조사문서행사 혐의로 기소된 A씨는 지난해 7월 24일부터 올해 5월 24일까지 총 35회에 걸쳐 허위 대출을 일으켰다. 구체적으로 2023년엔 △7월 1번 △8월 1번 △9월 2번 △10월 3번 △11월 2번, 2024년은 △2월 7번 △3월 6번 △4월 2번 △5월 11번 등으로 횟수도 점차 늘었다.

A씨는 은행 내 관행을 적극적으로 이용해 범행을 저질렀다. 은행에서 기업금융 대출업무를 담당하던 A씨는 2021년 말 비트코인 등 가상화폐 투자를 진행하다가 2억원 상당의 손실을 입게 되자 ‘은행 돈’에 눈독을 들였다. 고객들이 도장 날인 등을 요구한 자신에게 아무런 의심을 갖지 않는다는 점도 있었지만, 무엇보다 은행의 ‘낡은 관행’이 범행에 주효했던 것으로 드러났다.

통상 은행 영업점에서 최종 대출 승인이 나려면 영업점 내 상급자의 결재가 필요하다. 그러나 김해지점은 상급자가 부재중일 때 대출 담당 직원이 상급자의 컴퓨터를 사용해 직접 대출 결재를 내리는 관행이 있었다. 영업점의 대출 결재가 승인된 이후 실제 대출금이 집행되는 과정에도 빈틈이 존재했다. 영업점의 대출 승인이 떨어지면 은행 본점은 대출금을 고객의 계좌로 바로 입금해야 하지만, 영업점 은행 직원이 대출 신청 방식을 달리하면 본점에서 영업점으로 대출금이 먼저 송금된 뒤, 이를 담당 직원이 고객에게 전달할 수 있다.

A씨는 이 과정을 악용했다. A씨는 우리은행 고객의 금융 정보를 도용해 고객이 직접 대출을 신청한 것처럼 대출 신청서를 위조한 뒤 스스로 팀장과 지점장 결재를 대신 처리했다. 이후 본점에서 대출금을 보내면 돈이 바로 고객에게 가지 않도록 조치했다. 아울러 우리은행에서 정상적인 방법으로 대출이 나온 돈도 빼돌렸는데, 대출명의자 정보를 거짓으로 입력해 지인 계좌로 송금한 후 이를 다시 자신의 계좌로 송금해 돈을 편취했다.

위조 문서를 만드는 과정 중 A씨는 김해지점에서 이미 대출받았던 고객을 속이기도 했다. A씨는 기업대출을 받은 고객을 불러 “기존 대출 절차에 누락된 것이 있으니 도장이 필요하다”고 말했다. 고객의 도장을 받아낸 뒤엔 거짓 대출 서류에 날인해 고객 명의로 대출을 일으켰다. 이러한 수법 등으로 명의를 도용당한 고객 수는 17명이다. A씨의 범행은 시간이 지날수록 대담해졌다. 지난해 첫 횡령을 일으킬 당시 A씨가 일으킨 대출은 1억원이 었으나 두 번째 범행 때는 대출금이 4억6,000만원으로 뛰었다. 올해 4월에는 10억원 상당의 대출을 두 차례나 집행했다. 이러한 방식으로 A씨는 총 179억9,000만원을 빼돌렸다.

횡령 직원 “개인 압박감에 자수” 진술, 은행 해명과 배치

금융당국은 범행과정을 두고 본점과 영업지점이 한 차례 확인만 했더라도 충분히 막을 수 있었다고 지적한다. 우리은행의 구멍 뚫린 내부통제 시스템이 횡령 규모를 키웠다는 것이다. 관련 수사를 담당한 창원지검 측도 “은행 차원의 적절한 관리·감독이 미흡했던 사실이 각각 확인됐다”고 지적했다. 검찰이 횡령 사건과 관련해 피해 기업의 잘못을 직접 언급하는 것은 이례적이다.

심지어 A씨의 범행 사실은 내부통제 시스템이 아닌, A씨의 자수를 통해 알려졌다. 김해서부경찰서에 따르면 A씨는 지난 6월 10일 “범죄금액이 너무 커져 개인적인 압박감이 들어 자수하게 됐다”고 진술했다. 이는 사건이 불거질 당시 우리은행 측이 밝혔던 설명과 상반된다. A씨 자수 당시 우리은행은 “은행 여신감리부 모니터링을 통해 대출 과정에서 이상 징후를 포착하고, A씨에게 소명을 요구하는 과정에서 자수를 한 것”이라는 취지로 설명했다. 하지만 은행 조사와 관계없이 자수했다는 A씨 진술과 더불어, 금융감독원 역시 A씨가 자수하기 전까지 은행이 횡령 사실을 알아채지 못했다고 파악한 것으로 전해진다.

내부통제·재발방지 모두 실패

이에 우리은행은 ‘내부통제 소홀’이란 비판을 피하기 어려울 전망이다. 적지 않은 기간 동안 범행이 이뤄진 것은 물론, 본점도 이상 징후를 충분히 알아챌 만했던 것으로 알려지면서다. 실제로 A씨는 지난해 7월부터 올해 5월까지 약 10개월 동안 횡령을 저지르고, 자체 제작한 각종 허위서류를 우리은행 본점 담당자에게 전송해 허위대출을 받았다.

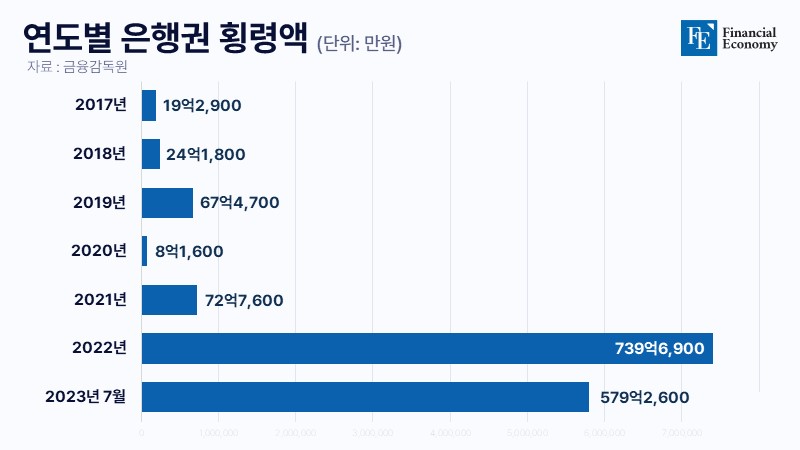

더욱이 우리은행은 앞서 발생한 700억원 규모의 횡령 사건 때도 최초 범행 시점인 2012년 이후 무려 10년 가까이 횡령 사실을 알지 못하고 있다가 2022년이 돼서야 뒤늦게 경찰에 수사를 의뢰했다. 당시 우리은행 측은 내부통제 혁신방안을 발표하며 전 직원 내부통제 업무 경력을 필수화하겠다고 공언했다. 또한 연세대 법학과와 손잡고 내부통제 전문가 과정을 신설하기도 했다. 그럼에도 우리은행은 김해지점 횡령을 막지 못했다. 결국 내부통제 강화라는 지침만 내렸을 뿐 구체적인 실행 기준과 리스크 관리 시스템을 마련하지 못하면서 이런 지침 작성이 사실상 공염불에 불과했음을 보여줬다. 소 잃고 외양간조차 고치지 못하고 있다는 지적이 잇따르는 이유다.