불붙은 ‘예금보호 1억 상향’에 금융위는 ‘신중’, 예금자보호법 개정안 향배는?

예금자보호한도, 5,000만→1억원으로 법 개정 움직임

금융당국, 자금 쏠림으로 인한 금융 불안 가능성 제기

보호한도 올려도 소수만 혜택, 금융사 모럴해저드 우려도

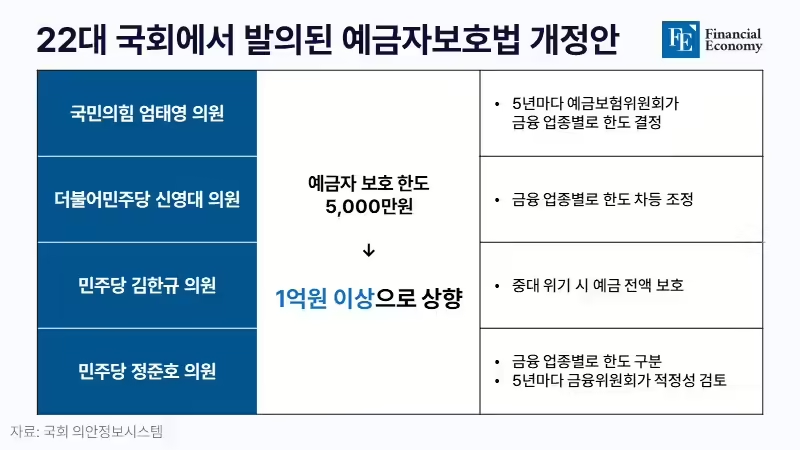

예금자보호한도를 현행 5,000만원에서 1억원으로 올리는 법안들이 잇따라 발의되고 있는 가운데 금융당국이 법개정에 대한 신중한 입장을 취하고 있다. 보호한도 상향에 따른 혜택이 일부 자산가들에게만 돌아갈 수 있는 데다 저축은행으로의 머니무브 현상도 나타날 수 있기 때문이다. 또 금융회사가 건전성 관리에 소홀하는 등 모럴해저드(도덕적 해이)에 빠질 수 있다는 부작용도 제기된다.

금융당국, ‘예금자보호법 개정안’에 신중 입장 피력

4일 국회 정무위원회가 예금자보호법 개정안에 대해 작성한 검토보고서에 따르면 금융위원회는 “해당 개정안은 신중히 검토할 필요가 있다”는 의견을 냈다. 예금자보호법 개정안은 보험금 지급 한도를 1억원 이상으로 상향조정하는 내용을 골자로 한다. 현행법은 예금자를 보호하고 금융제도의 안정성을 유지하기 위해 예금보험제도를 두고 보험사고 발생 시 지급하는 보험금의 한도는 1인당 국내총생산(GDP), 보호되는 예금 등의 규모 등을 고려해 대통령령으로 정하도록 하고 있다. 예금보험공사가 금융회사로부터 예금보험료를 받아 예금보험기금을 적립하고 금융회사가 파산 등으로 고객 예금을 지급하지 못할 때 이를 대신 지급하는 식이다.

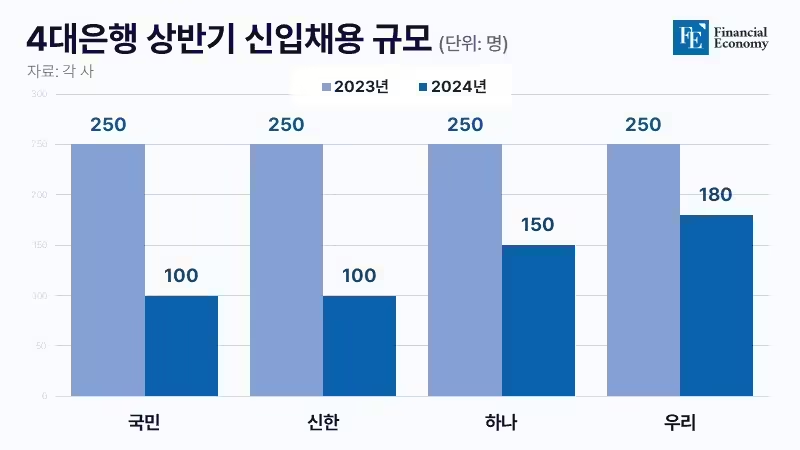

국회 의안정보시스템에 따르면 22대 국회에서 발의된 예금자보호한도 상향 개정안은 총 4건이다. 지난 6월 25일 국민의힘 엄태영 의원과 더불어민주당 신영대 의원이 각각 대표 발의한 이후 민주당 김한규, 정준호 의원도 지난 7월 1일과 3일 각각 법안을 발의했다. 개정안에는 금융업권에 따라 보호 한도를 다르게 설정할 수 있다는 내용이 담겼다. 엄 의원 안은 예금보험위원회가 5년마다 금융 업종별로 한도를 결정할 수 있게 했고 정 의원 안의 경우 금융 업종별로 구분한 한도의 적정성을 금융위원회가 5년마다 검토하도록 하는 내용이 포함됐다.

하지만 금융위는 예금자보호한도 상향에 따른 금융시장의 자금 이동을 우려하고 있다. 앞서 김병환 금융위원장은 지난달 26일 정무위 전체회의에서 “(한도를) 올릴 경우 자금이 은행에 몰릴 수도 있고 저축은행 등 제2금융권으로 갈 수도 있다”며 “어느 쪽으로든 자금이 쏠리면 불안 요인이 있다”고 말했다. 보호 한도를 높이면 시중은행 예금이 상대적으로 금리가 높은 저축은행 등으로 이동하면서 금융 불안을 키울 수 있다는 설명이다.

SVB·새마을금고 뱅크런으로 촉발된 ‘예금자보호한도’ 논의

현행 예금자보호한도는 업권·상품에 관계없이 동일하게 5,000만원으로, 2001년 이후 23년간 같은 기준이 적용되고 있다. 즉 23년 전 GDP 등 각종 경제지표를 고려해 정한 한도를 지금까지 유지하고 있는 것이다. 이렇다 보니 경제 성장과 금융시장의 발전으로 보호해야 할 예금 대상과 규모가 늘어난 것에 비해 수십 년째 답보 상태인 현행 한도는 너무 낮다는 의견이 끊이지 않고 있다.

이 같은 인식은 지난해 3월 발생했던 미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태 이후 더욱 커졌다. 미국에서 40년의 역사를 자랑하는 SVB가 붕괴하는 데 단 36시간밖에 걸리지 않았기 때문이다. 예금주에게 저금리를 주고 단기자금을 끌어모아 장기자산에 투자하는 구조였던 SVB가 미국 국채 매각으로 인한 대규모 손실을 발표하자 SNS 등으로 위기 소식이 빠르게 퍼졌고, 실리콘밸리 사업가 등 예금주들은 순식간에 스마트폰으로 예금을 대거 인출하기 시작했다. 그 결과 당일 금융기관이 문 닫는 시간까지 인출된 금액은 56조원에 달했다. 대형 은행이 손쓸 틈 없이 파산한 뱅크런 사례였다. 이에 결국 미국 정부는 ‘예금 전액 보호조치’라는 초강수로 대응했다.

SVB에 이어 유럽 투자은행(IB)의 마지막 자존심 크레디트스위스(CS) 은행의 위기설도 예금자보호한도 상향 논의에 불을 붙였다. 전 세계 은행 자산순위 45위인 CS 은행에서 회계상 중대한 약점이 발견됐고 최대주주가 더 이상 재정 지원을 제공할 수 없게 되면서 유동성 문제가 불거진 것이다. 이에 스위스 최대 IB인 UBS가 CS를 32억 달러(약 4조3,000억원)에 인수하면서 사태를 봉합했다. CS가 붕괴하면 스위스뿐만 아니라 유럽 전반에 금융 위기가 번질 수 있다는 판단에 따라 스위스 연방정부가 개입한 것이다.

우리나라에서는 지난해 6월 말 새마을금고가 뱅크런 위기를 맞았다. 지난 60년간 공적자금이 단 한 번도 투입되지 않을 만큼 탄탄한 재정을 자랑했지만, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려가 불거지자 순식간에 고객들이 돈을 인출하기 시작했다. 이에 지난해 6월 말 259조원에 달한 예금 잔액은 같은 해 7월 말 242조원으로 쪼그라들었다. 불과 한 달 새 17조원이 넘는 뱅크런이 발생한 것이다. 이에 한국자산관리공사(캠코)가 새마을금고 부실 채권 1조원가량을 매입하면서 가까스로 급한 불은 껐지만 여전히 위기의 불씨가 남아있는 만큼 서둘러 보호한도를 올려야 한다는 목소리가 크다.

지금도 예금자 98% 보호, 일부 계층만 수혜

그러나 금융위를 비롯한 반대론도 만만치 않다. 먼저 제도 개선을 위해서는 금융권의 복잡한 셈법부터 조율돼야 한다는 지적이다. 예금보험료율이 대표적으로, 예금보호한도를 높이면 금융기관이 부담해야 하는 예금보험료율도 증가하기 때문이다. 이에 금융기관들은 예금보험료가 늘어날 경우 이 비용을 대출금리 상승 등을 통해 소비자에게 전가할 수밖에 없다는 입장이다.

특히 저축은행의 저항이 크다. 현재 시중은행의 예금보험료율은 0.08%, 보험사는 0.15%인데, 저축은행의 보험료율은 2011년 발생한 ‘저축은행 사태’의 여파로 인해 0.4%를 부담하고 있다. 이렇다 보니 저축은행은 오히려 보험료율을 낮춰야 한다고 주장하고 있다. 시중은행 역시 부실 위험이 높지 않은 상황에서 보험료가 늘어나는 데 불만을 표하고 있으며, 보험사는 예금자보험보다는 계약 이전을 통해 해결하는 게 낫다고 보고 있다.

또 예금 보호 확대는 모럴해저드 논란에서도 자유롭지 못하다. 1997년 IMF(국제통화기금) 외환위기 시절 한시적으로 전액 보호를 결정했다가 1년도 되지 않아 종료한 것도 이런 이유에서였다. 전액 보호가 결정되자 당시 금융회사들이 무분별하게 고금리 특판에 나섰고, 금융소비자들은 금융사의 신용도 등은 따지지 않고 무조건 높은 금리만 찾게 되면서 또 다른 금융 위기 발생에 대한 우려를 키웠기 때문이다.

예금자보호한도 상향에 대한 실효성 의문도 해소되지 않은 상황이다. 한도를 상향하더라도 소비자의 편익에 별다른 영향을 주지 못한다는 분석이다. 실제로 현행 제도만으로도 예금자의 98% 이상이 보호받고 있다. 금융위에 따르면 지난해 말 기준 전 금융권 예금자수 3억8,333만 명(중복 포함) 중 5,000만원 이하 예금자수가 98.1%(3억7,550만 명)를 차지한다. 이는 90∼95%를 보호하도록 한 국제예금보험기구(IADI)의 권고수준을 웃도는 것으로, 결국 한도 상향 혜택은 금융 자산이 많은 일부 계층에 한정될 수밖에 없다는 의미다.