“뻥튀기 상장 막아라” 주관사 경계 강화하는 금융당국, 실효성은 ‘글쎄’

금융감독원, '제2의 파두 사태' 방지 위해 대책 마련

실사 책임 강화·수수료 구조 개선 등으로 무리한 상장 막는다

피해 줄이려면 고액 수수료 이용한 '몸값 띄우기' 막아야

금융당국이 ‘뻥튀기 상장’ 사태 재발을 방지하기 위한 제도 개선안을 내놨다. 주관사의 부실 실사를 경계하고, 현행 수수료 구조를 개선해 무리한 상장 시도를 차단하겠다는 구상이다. 이에 업계에서는 당국의 제도 개선이 ‘핵심’을 빗겨나갔다는 지적이 제기된다. 상장사 측의 수수료를 이용한 ‘공모가 띄우기’ 관행을 막지 못할 경우, 사실상 제도 개선 방안의 실효성이 부족할 수밖에 없다는 비판이다.

금융감독원의 ‘IPO 신뢰 회복’ 방안

9일 금융감독원은 서울 여의도 금융투자협회에서 ‘IPO 주관업무 제도개선 간담회’를 개최, 국내 기업공개(IPO) 시장 신뢰 회복을 위한 개선 방안을 제시했다. 간담회에 참석한 김정태 금감원 부원장보는 “최근 중요 위험 요인 기재누락, 공모가 고평가 등 일련의 논란으로 주관사 역량과 책임성에 대한 시장 신뢰가 크게 실추됐다”며 “주관사 자율성을 존중하되, 시장 신뢰가 심각하게 훼손되는 경우 엄정히 조치할 것”이라고 밝혔다.

당국은 우선 주관사의 실사 업무의 책임성을 강화할 예정이다. 실사 항목과 방법, 검증 절차 등을 명확히 규정하고, 주관사가 이를 충실히 이행하지 않을 경우 ‘부실 실사’로 판단한다는 방침이다. 금감원은 추후 금융투자업규정을 개정, 실사 업무 도중 규정에 따르지 않는 증권사에 대해 제재를 가할 계획이다.

공모가 산정과 관련해서는 주관사별로 자체적인 내부 기준을 세우도록 했다. 금융투자협회가 ‘IPO 공모가격 결정 기준 및 절차’를 마련해 배포하면 각 주관사가 자율적으로 공모가 산정의 ‘잣대’를 마련하는 식이다. 주관사는 내부 기준을 벗어난 공모가 산정 방식을 적용할 때마다 내부 조직의 별도 승인을 받아야 하며, 그 이유를 문서로 남겨야 한다.

수수료 구조도 개선된다. 현행 수수료 구조에 따르면, 증권사는 기업이 IPO를 완료했을 때만 성공 수수료를 지급받을 수 있다. 당국은 IPO가 중간에 좌초돼도 증권사가 일정 수수료를 지급받을 수 있도록 조치해 무리한 상장 시도를 막겠다는 방침이다.

파두 사태가 야기한 혼란

금감원이 부실 실사를 경계하고 나선 배경으로는 지난해 하반기 증권가 전반을 뒤흔든 ‘파두 사태’가 지목된다. 지난해 8월 코스닥 시장에 입성한 반도체 설계 기업(팹리스) 파두는 상장 당시 2023년 매출이 1,200억원에 달할 것이라는 전망을 제시한 바 있다. 이에 파두의 주가는 낙관적인 실적 전망을 발판 삼아 공모가 3만1,000원에서 4만7,000원까지 치솟았다.

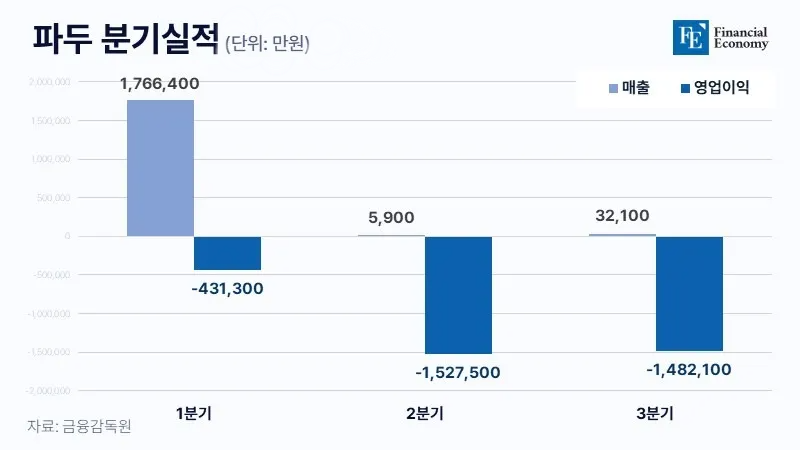

문제는 파두의 실제 실적이 2분기 5,900만원, 3분기 3억2,000만원에 그쳤다는 점이다. 이 때문에 투자자들 사이에서는 파두 측이 실적 악화 가능성을 은폐하고 상장 전 몸값을 뻥튀기한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이후 파두가 상장 직전(2023년 7월) 금감원에 제출한 증권신고서에 부진한 2분기 매출액(5,900만원)이 반영되지 않았다는 사실이 공개됐고, 시장의 의심은 한층 짙어졌다.

금감원은 지금까지도 이 같은 파두의 뻥튀기 상장 논란을 파헤치고 있다. 지난 4월 금감원 자본시장특별사법경찰(특사경)과 남부지방검찰청은 파두에서 내부 임직원의 불법 거래 정황을 포착, 본격적인 조사에 착수했다. 최근에는 파두의 초기 투자사인 포레스트파트너스, 파두의 최대 매출처인 SK하이닉스 등 연관 기업들이 줄줄이 금감원으로부터 압수수색을 당하기도 했다.

주관사만 잡아서는 해결 어려워

한편 업계는 금감원의 제도 개선 노력에 대한 환영의 뜻을 드러내고 있다. 다만 일각에서는 금감원이 주관사 측에 초점을 맞춘 이상, 이번 제도 개선은 사실상 ‘수박 겉핥기’에 그칠 수밖에 없다는 지적도 제기된다. 예비 상장 기업들 사이에서 확산한 ‘몸값 띄우기’ 관행이 해소되지 않을 경우, 제도 개선 이후로도 뻥튀기 상장의 피해가 계속될 수 있다는 분석이다.

익명을 요구한 한 증권업계 종사자는 “일부 예비 상장사들 중에는 주관사에 평균보다 높은 수준의 수수료를 지급하는 경우가 있다”며 “이는 (수수료를 많이 지급하고) 공모가를 비교적 높은 가격에 책정하기 위해서인데 이런 방식으로 띄운 주가는 금방 미끄러지면서 뻥튀기 상장 논란을 낳는다”고 귀띔했다. 금감원의 제도 개선이 뻥튀기 상장의 위험을 일부 상쇄하는 것은 사실이나, 상장사에 대한 경계를 강화하지 않으면 결국 악순환이 되풀이될 수밖에 없다는 의견이다.

실례로 지난해 7월 코스닥 시장에 상장한 비메모리 반도체 후공정 전문기업인 에이엘티의 경우, 공모 당시 5%의 인수 수수료와 공모 이후 1.5%의 성과 보수를 책정해 인수 규모의 6.5%(약 15억원)를 주관사인 미래에셋증권에 상장 수수료로 지급했다. 이는 보통 상장 수수료가 인수 규모의 2~3% 수준이라는 점을 고려하면 매우 높은 수준이다. 에이엘티의 기관투자자 대상 수요예측과 일반 청약 열기는 뜨거웠다. 상장일 당시 장중 최고가는 공모가(2만5,000원) 대비 31% 급등한 3만2,750원에 달하기도 했다.

하지만 상승세는 그리 오래가지 못했다. 상장 첫날 에이엘티는 9.8% 내린 2만2,550원에 거래를 마쳤다. 이후 주가는 계속해서 하향곡선을 그렸다. 고액 수수료를 이용한 공모가 띄우기 관행이 낳은 뻥튀기 상장의 폐해다. 시장에서 주관사뿐만 아니라 상장사에도 당국의 엄격한 잣대를 적용할 필요가 있다는 비판이 흘러나오는 이유다.