시장 흐름 역행하는 번호이동 지원금, 정부는 “무조건 확대해라”

3~13만원에 그치는 전환지원금, 정부 '지원 규모 확대' 촉구 "가뜩이나 돈 없는데" 수익성 둔화 속 웅크리는 통신사들 스마트폰 시장의 변화, 더 이상 출혈 경쟁은 불필요하다

지난 18일 방송통신위원회가 통신업계 측에 ‘번호이동(Mobile Number Portability, 기존과 다른 통신사로 이동통신 회선을 이전하는 것)’ 지원금 확대를 주문했다는 사실이 파악됐다. 이동통신사의 전환지원금(번호이동 지원금)의 책정 규모가 시장의 기대에 미치지 못한다고 판단, 본격적인 압박을 가하기 시작한 것이다. 이에 업계에서는 정부의 무조건적인 지원금 확대 요구가 시장의 흐름을 역행하고 있다는 비판이 흘러나온다. 현재의 스마트폰 시장에는 이동통신사가 손실을 감수하며 지원금 경쟁을 펼칠 만한 ‘메리트’가 없다는 지적이다.

번호이동 지원금 ‘있으나 마나’

앞서 지난 5일 방송통신위원회는 이동통신 단말장치 유통구조 개선에 관한 법률(이하 단통법) 시행령 개정안에 신설된 ‘예외 조항’에 의거, 이동통신사가 번호이동 지원금을 지급할 수 있도록 하는 고시 제정안을 행정예고했다. 제정안에 따르면 이동통신 사업자는 번호이동을 통해 사업자를 변경할 때 발생하는 위약금(약정 기간 종료 이전 번호이동 시 발생하는 비용)과 유심 카드 발급 비용 등 고객에게 최대 50만원에 달하는 지원금을 지급할 수 있다. 단, 단말기 교체 비용은 지원 가능 범위에서 제외된다.

해당 고시는 윤석열 대통령이 지난 1월 “단통법 폐지 이전이라도 사업자 간 마케팅 경쟁 활성화를 통해 단말기 가격이 실질적으로 인하될 수 있도록 방안을 강구하라”고 지시한 것에 따라 마련됐다. 단통법 전면 폐지를 두고 여·야간 이견이 좀처럼 좁혀지지 않고 있는 만큼, 우선 시행령을 통해 통신업계 내 고객 유치 경쟁을 촉진하겠다는 구상이다. 해당 법령은 지난 13일 개정됐으며, 이에 따라 16일부터 본격적인 번호이동 지원금 지급이 시작됐다.

문제는 이동통신사의 지원금 책정 규모가 정부 기대에 미치지 못했다는 점이다. 20일 기준 이동통신 3사의 전환지원금은 통신사별로 3~13만원 수준에 불과하다. 지급 한도가 50만원에 달한다는 점을 고려하면 상당히 낮은 액수다. 전환지원금을 받을 수 있는 단말기 모델도 제한돼 있다. 사실상 소비자 통신비 절감 효과가 미미한 상황인 셈이다. 이에 지난 18일 방송통신위원회는 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사와 삼성전자 등 단말기 제조사 임원을 호출, 전환지원금 관련 협조를 요청했다. 대통령실 역시 “고금리, 고물가로 국민적 고통이 가중된 상황에서 통신 3사의 책임 있는 결정을 촉구한다”며 지원금 확대를 요구하고 나섰다.

현실성 부족한 제도, 통신사도 고객도 불만

통신업계에서는 정부의 ‘지원금 확대’ 주장에 현실성이 부족하다는 지적이 흘러나온다. 이동통신사가 번호이동 지원금 지급 규모를 대폭 확대할 경우, 공시지원금을 포함한 지원금 지출이 고객 유치를 통한 수익을 넘어설 위험이 있다는 분석이다. 지원금으로 인해 대규모 손실이 발생, 업계 내 ‘출혈 경쟁’이 벌어지게 되는 셈이다. 그러나 현재 이동통신 3사는 이 같은 출혈 경쟁을 견딜 여력이 없다.

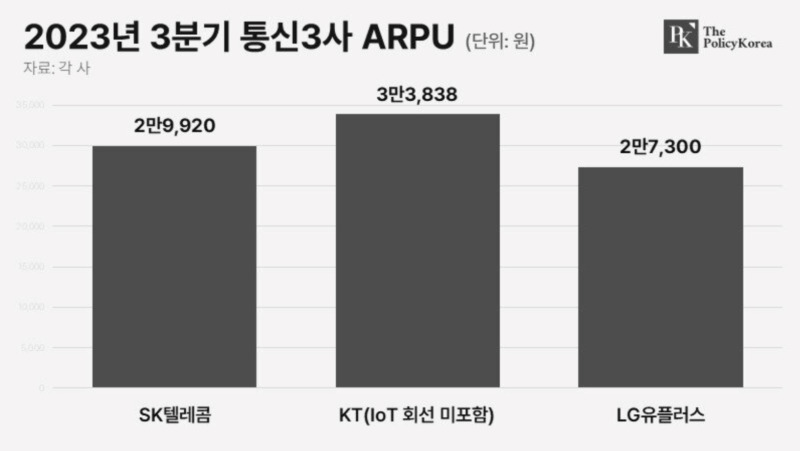

과학기술정보통신부 무선 서비스 통계에 따르면, 지난해 10월 기준 5G 가입자(회선)수는 3,216만2,007명으로 전달(3,171만5,165명) 대비 1.4%(44만6,842명) 늘어나는 데 그쳤다. 수익성이 높은 5G 요금제의 성장 부진은 즉각 수익성 둔화로 이어지고 있다. 지난해 3분기 기준 SK텔레콤과 LG유플러스의 ARPU(가입자당 평균매출, 무선 사업 매출을 가입자 수로 나눈 수치)는 각각 2만9,913원, 2만7,300원으로 이미 3만원 이하까지 미끄졌다. ARPU 계산에 저가형 사물인터넷(IoT) 회선을 포함하지 않는 KT의 ARPU는 3만3,838원 수준이었다. 다만 업계에서는 IoT 회선 수를 포함할 경우 KT의 ARPU 역시 통계치보다 낮을 가능성이 크다고 본다.

한편 번호이동 지원금에 불만을 품은 것은 업계뿐만이 아니다. 최근 소비자들은 지원금 혜택이 ‘번호이동’에 지나치게 집중돼 있다는 비판을 쏟아내고 있다. 신규 가입자, 기기변경을 원하는 장기 가입자 등이 정부의 통신비 절감 지원책에서 소외됐다는 것이다. 서울YMCA는 관련 성명을 통해 “단통법이 생긴 가장 큰 이유인 이용자 차별 문제를 번호이동에만 집중된 정부의 전환지원금 정책이 심화시키고 있다”며 “단통법이 명시적으로 금지하는 가입유형별 지원금 차별 행위가 아무런 기준 없이 적법해지는 상황을 납득하기가 힘들다”고 지적하기도 했다.

‘무한 지원금 경쟁’ 시대는 지났다

업계 일각에서는 정부가 스마트폰 시장의 흐름을 읽지 못한 채 무작정 경쟁만을 강요하고 있다는 비판도 제기된다. 번호이동 지원금은커녕, 당장 단통법이 폐지된 이후에도 이전과 같은 통신사 간 ‘지원금 경쟁’이 벌어지기는 어려울 것이라는 지적이다. 단통법은 이동통신사 사이 출혈 경쟁을 막기 위해 단말기 지원금을 통한 가입자 차별을 금지하고 있다. 통신사 및 판매점에 지원금 차등 지급을 금지하고 있다는 의미다. 단통법이 폐지될 경우 이전과 같이 통신사·판매점에 따라 스마트폰 판매 가격이 달라지게 된다.

하지만 이 같은 변화가 막대한 가격 변동을 초래하지는 않을 가능성이 크다. 단통법 시행 이전의 스마트폰 시장과 현재의 시장은 환경 자체가 다르기 때문이다. 단통법 도입 직전이었던 2010년대 초에는 수많은 스마트폰 이동 수요가 존재했다. 이동통신사가 소비자를 확보하기 위해 출혈 경쟁을 펼칠 만한 메리트가 있었던 셈이다. 그러나 십여 년이 지난 현재, 국내 스마트폰 보급률은 97%까지 치솟았다. 굳이 손실을 감수해 가면서까지 소비자 유치 경쟁을 벌일 이유가 없다는 의미다.

소비자 인식 역시 변화했다. 지원금을 통해 기기가 저렴해질 경우 자연스럽게 이용 요금이 상승한다는 것을 인지하기 시작한 것이다. 소비자들의 관심사는 더 이상 당장의 단말기 가격이 아니다. 이전과 같이 조금이라도 많은 지원금을 받기 위해 새벽부터 줄을 서고, 지원금 변화에 촉각을 곤두세우지 않는다는 의미다. 이 같은 시장의 변화에 따라 이동통신사들도 번호이동 지원금에 대한 소극적인 태도를 유지하고 있다. 정부의 무조건적인 지원금 확대 압박이 시장의 흐름을 역행하고, 자율 경쟁 기조를 해치는 ‘악수’가 될 수 있다는 비판이 흘러나오는 이유다.