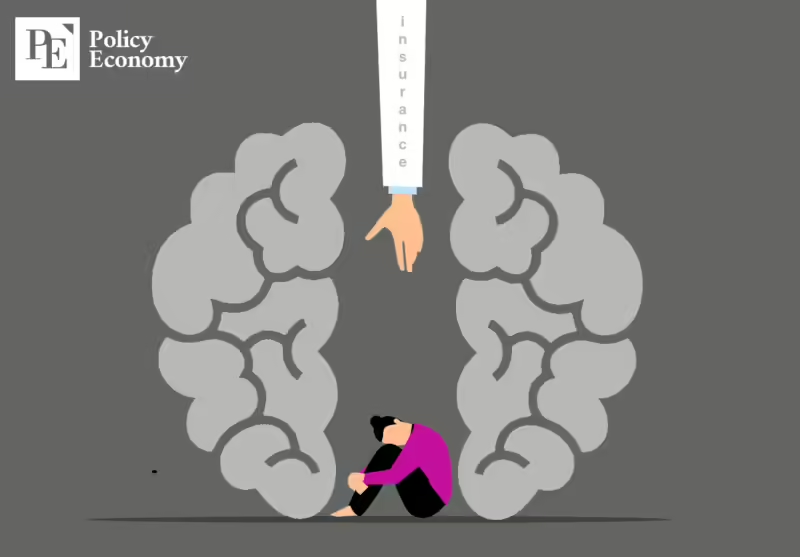

한국 사회 정신건강 빨간불, 보험연구원 “정신건강 관련 보험 상품 개발해야”

보험연구원, 보험업계의 정신건강 '보장 공백' 조명

코로나19 팬데믹 이후 정신건강 보험 발전한 美, 참고 사례 될까

"미국 따라가려면 멀었다" 정신질환자 가입 차별 등 고질적 문제 여전

국민의 정신건강 증진을 위해 보험사가 적극적으로 관련 상품을 개발해야 한다는 주장이 나왔다. 정신질환으로 고통받는 환자의 수가 빠르게 증가하고 있는 만큼, 민영보험 분야의 정신질환 보장 체계를 정비할 필요가 있다는 분석이다.

韓 보험업계, 정신질환 보장 체계 미흡

29일 김경선 보험연구원 연구위원은 ‘정신건강 증진을 위한 보험의 역할 강화’ 보고서를 통해 “국민의 정신건강 증진을 위해서는 공·사가 긴밀히 협력해야 한다”며 “보험사는 다양한 보험 상품과 정신질환 예방·관리 서비스를 제공하고 급부 항목의 조정을 통해 도덕적 해이를 방지할 필요가 있다”고 밝혔다.

김 연구위원은 고속 성장이 초래한 한국의 경쟁적 분위기와 높은 교육열, 1인 가구와 취업 준비 기간 증가 등 다양한 사회·문화적 요인들로 인해 우리나라의 정신건강 문제가 악화되고 있다고 분석했다. 실제 2021년 기준 국내에서 우울증 진료를 받은 환자는 93만3,481명으로 2017년(69만1,164명) 대비 35% 증가했다.

문제는 절대적인 환자 수가 급증하며 정신질환 보장에 대한 요구가 민영보험 분야까지 확대됐음에도 불구, 관련 보험 상품은 여전히 제한적이라는 점이다. 한국의 실손의료보험은 2016년 약관에 따라 일부 정신질환에 대한 급여 본인부담금을 보장하고 있으나, 정신질환 치료의 대다수를 차지하는 비급여 치료는 여전히 보장하지 않고 있다.

이에 김 연구위원은 고용주·보험사·정부 간 협력 강화를 통해 정신건강 증진을 위한 과정에 사회 구성원 모두를 참여시켜야 한다고 제언했다. 특히 보험사가 적극적으로 나서 정신질환이 주로 발병하는 청소년과 20대 등 특정 집단의 정신건강 문제를 보장하는 방안을 고려할 필요가 있다는 분석이다.

미국의 정신질환 관련 보험 시장 발달 사례

관련 업계에서도 국내 보험사들이 정신질환 보장 체계를 강화해야 한다는 목소리가 높다. 일각에서는 해외 보험업계의 사례를 참고할 필요가 있다는 분석도 나온다. 한 보험업계 관계자는 “우리나라 보험사들은 소비자들의 정신질환 신고 기피로 인해 데이터 확보에 어려움을 겪고 있는 만큼, 정신질환 보장을 중심으로 한 보험 상품 설계에도 어려움을 겪을 가능성이 크다”며 “코로나19 팬데믹을 기점으로 정신질환 관련 보험 시장이 급성장한 미국 등의 사례를 참고하면 효율적으로 (정신질환) 보장 공백을 줄일 수 있을 것”이라고 말했다.

실제로 보험연구원이 2022년 ‘KIRI 리포트’를 통해 공개한 ‘미국, 코로나19 이후 정신건강 보장 니즈 확대’ 보고서에 따르면, 팬데믹 이후 미국 보험 시장에서는 정신질환 보장을 포함한 건강보험 상품이 다수 출시됐다. 팬데믹 상황이 장기화하며 정신건강 문제가 사회적 이슈로 급부상한 결과다.

미국 건강보험회사 아플락(Aflac)은 외상 후 스트레스 장애, 물질사용장애, 우울장애 및 정신분열증을 포함한 정신질환 특약을 선보였고, 건강보험 제공업체 앤테아(Enthea)는 불안, 우울증, 중독 및 외상 후 스트레스 장애 등의 치료법 중 하나인 신경·정신 약물(사이키델릭)을 보장하는 상품을 출시했다. 유나이티드헬스케어(UnitedHealthcare)는 정신과 의사, 심리학자, 사회복지사 및 전문 간호사 등을 포함한 정신건강서비스 제공자 네트워크를 확장했으며, 시그나(Cigna)도 건강서비스 자회사 에버노스(Evernorth) 사업 부문을 확장하며 급증한 정신건강 보장 수요에 대응하고 나섰다.

정신과 진료 이력, 보험업계에선 ‘주홍글씨’

다만 일부 전문가들 사이에선 우리나라 정신질환 관련 보험 시장이 미국처럼 급속도로 성장하기는 어려울 것이라는 지적이 비등하다. 정신질환자에 대한 보험 가입 차별 등 고질적인 병폐가 관련 시장 발전의 걸림돌이 될 가능성이 크다는 분석이다. 현행 보험업법은 정신질환자의 보험 가입 차별을 금지하고 있지만, 대다수 보험사는 자체적인 판단하에 정신질환자의 보험 가입·보장에 제한을 두고 있다. 정신건강의학과 진료 이력이 일종의 ‘주홍글씨’가 된 것이다.

이 같은 보험사의 정신질환자 가입·보장 차별은 의료 현장에서도 문제로 거론되고 있다. 한 의료계 종사자는 “정신건강의학과에서 약물 처방을 받으면 건강보험 전산망에 정신건강의학과 병력을 뜻하는 ‘F코드’가 기록되는데, 보험사들 사이에서는 F코드가 부정적 낙인으로 통한다”며 “F코드 기록이 두려워 (정신건강의학과) 진료나 약물 처방을 꺼리거나, 국민건강보험 대상자임에도 보험을 적용하지 않고 본인이 모든 비용을 부담하는 환자들도 있다”고 전했다. 보험업계의 악습이 정신질환에 대한 ‘사회적 낙인’을 강화하고 있는 셈이다.