[동아시아포럼] 아시아의 미래 질서에 정해진 운명은 없다

페니 웡 호주 외교부 장관, 누구도 지배받거나 지배하지 않는 지역 질서 구축 목표 밝혀 아시아 태평양 국가, 한데 뭉쳐 새로운 전략 세우고 정치적 리더십 발휘해야 동남아시아, 이제는 목소리 높여야 안정 이어 나가고 이분법적 선택 피할 수 있다

[동아시아포럼]은 EAST ASIA FORUM에서 전하는 동아시아 정책 동향을 담았습니다. EAST ASIA FORUM은 오스트레일리아 국립대학교(Australia National University)의 크로퍼드 공공정책 학교(Crawford School of Public Policy) 산하의 공공정책과 관련된 정치, 경제, 비즈니스, 법률, 안보, 국제관계 및 사회에 대한 분석 및 연구를 위한 플랫폼입니다.

저희 폴리시코리아(The Policy Korea)와 영어 원문 공개 조건으로 콘텐츠 제휴가 진행 중입니다.

최근 페니 웡(Penny Wong) 호주 외교부 장관은 내셔널 프레스 클럽(National Press Club) 연설에서 외교 정책의 핵심 목표가 ‘어떤 국가도 지배하지 않고 어떤 국가도 지배받지 않는’ 지역 질서를 구축하는 것이라고 밝혔습니다.

호주와 아시아 태평양의 다른 중소 국가들의 공통점은 거의 모든 지역이 어떤 틀에서 벗어나는 게 일반화된 지정학적 상황에 관심을 보인다는 것입니다. 이들은 아시아를 지정학적 기준에 따라 분리하는 것도, 미국의 영향력이 대폭 축소되는 것도, 중국의 영향을 받는 지역이 늘어나는 것도 원하지 않습니다. 하지만 아시아 지역주의라는 새로운 비전이 새로운 지적, 정치적 힘을 부여받지 못한다면 아시아 태평양은 결국 강대국이 경쟁하는 승자독식 논리에서 벗어나지 못하게 될 것입니다.

웡 장관의 연설, 더 나아가서 이 지역에서 이루어지는 대화에는 구체적인 전략이 빠져 있습니다. 현상 유지의 무의미함을 인정하고 운명론, 즉 중국에 대항하거나 중국을 중심에 둘 것을 강조하는 위계적 경제 및 정치 질서가 만들어지는 상황을 피하는 전략 말입니다.

이 지역의 중견급 국가는 중국이 경제의 중심이자 군사적 지배력을 가진 지역에서 모두의 번영과 자율성, 회복력을 지키는, 지역을 위한 새로운 질서를 만들기 위해 ‘적합한’ 강대국을 선택해야 합니다. 이를 위해서는 동남아시아를 중심으로 하는 이 지역의 중소 국가들이 하나로 뭉쳐 새로운 전략을 세우고 정치적 리더십을 발휘해야 합니다. 싱가포르의 리셴룽(李顯龍) 총리를 비롯한 동남아시아의 정책입안자들과 정치인들은 이 새로운 미래에 대한 꿈을 명확히 드러냈습니다.

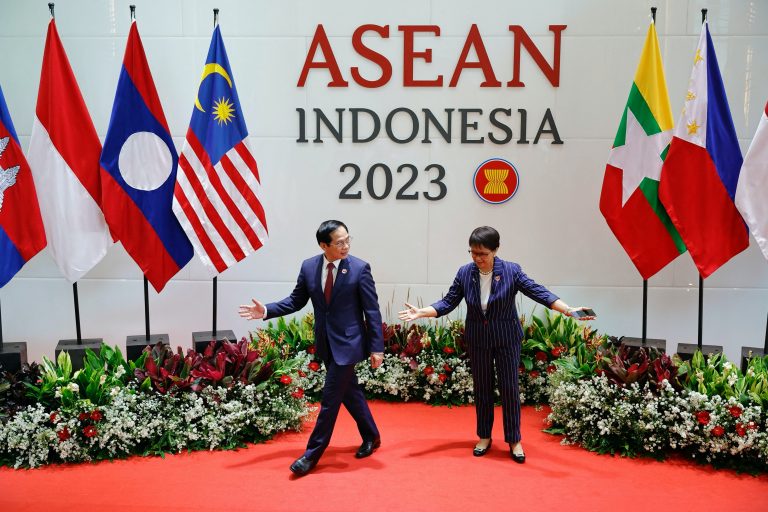

이 지역에서 강대국의 경쟁 구도가 부활한다면 현재의 개방적이고 다원적이며 협력적인 지역 질서가 흔들릴 것입니다. 정치적 안정과 경제적 번영을 위해서는 기존의 아세안(ASEAN) 기반 지역 구조를 발전시키고 새롭게 떠오르는 지역을 정비해야 합니다. 역내포괄적경제동반자협정(RCEP; 아시아 태평양 지역 전체의 FTA. 아세안 10개국과 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 총 15개국이 참여함)을 통해서는 경제 협력을 할 수 있고, 오랫동안 이어져 온 동아시아 정상회담도 있으니 이러한 목표를 달성하기 위한 수단은 충분합니다.

하지만 현재 이러한 기관에는 새로운 지역 안보 질서를 정착시킬 만한 적절하고 포괄적인 권한이 없습니다. 새로운 지역 규정을 만들기 위해서는 경제, 군사뿐 아니라 인간 안보까지도 상호 보완적인 목표가 되는 포괄적인 지역 안보 개념이 뒷받침되어야 합니다. 어떤 제도적 장치를 활용하더라도 말입니다. 여기서 안보의 논리는 한 나라의 안보 의식이 다른 나라의 안보 의식을 높여주는 ‘포지티브섬(positive-sum)’ 논리여야 합니다.

아시아의 모든 문제를 해결할 필요는 없지만, 더욱 신뢰도 높은 지역 협력 기관은 외교력을 한층 높여줄 것입니다. 지역 내부의 경제 통합이라는 의제뿐 아니라 글로벌 규칙에 기반을 둔 질서의 보존과 개혁에도 새로운 정치적 추진력이 부여되겠죠.

아세안이 지정학적 긴장의 중심에 있는 상황에서 아세안의 진정한 리더십은 궁극적으로 이 지역이 나아갈 미래와 국제 질서에서 누가 주도권을 쥐는지를 좌우할 것입니다. 상대방이 아세안을 중심에 두겠다는 ‘립 서비스’를 하는 것만으로는 부족합니다. 호주는 지금처럼 강대국에 의존하는 것에 만족할지, 아니면 인접한 지역의 가능성을 받아들일지 선택해야 합니다.

사실 ‘관계성의 위기(The crisis of relevance)’는 아세안 지역의 고질적인 문제입니다. 그렇지만 이제는 이에 대응하려는 정치적 의지가 모이고 있습니다. 행동을 위한 정치적인 움직임이 커지고 있죠. 따라서 호주는 지역적 파트너를 지원하고 아세안을 개방적이고 다원적인 지역 질서의 핵심에 두는 기회를 잡을 준비를 충분히 해 두어야 합니다.

싱가포르 외무장관 비비언 발라크리슈난(Vivian Balakrishnan)은 이번 주에 캔버라에서 동남아시아가 ‘사로잡혀 극단에 갇히거나 이분법적 선택을 강요당하는 것’을 원하지 않는다고 말했습니다. 이는 아시아 태평양 지역에 광범위하게 퍼져 있는 견해이기도 하죠. 발라크리슈난 장관은 아세안의 중심성이 ‘아세안 내부의 거대한 다양성’을 받아들이고 포용적인 다자간 원칙을 확고히 하는 것을 의미한다고 설명했습니다.

한편 미국과 중국이 아시아 지역에서 모두 물러나야 한다는 견해를 가진 이들도 있습니다. 1980년대 미국과 소련의 최고 지도자들이 데탕트(detente)가 양국의 이익에 부합한다는 데 동의하자 냉전이 빠르게 종식된 것을 생각하면 미국과 중국도 평화로운 공존과 책임 있는 경쟁을 허용하는 합의를 할 수 있다는 것입니다.

미국과 중국의 관계가 안정화되면 이들은 아시아 태평양 공동체에 더욱 성실히 참여할 것입니다. 동남아시아는 안정화를 원하고, 지난 몇 년 동안 이분법적 선택을 거부했습니다. 그렇지만 이제는 그러한 생각을 지역 전체와 외부에 널리 알려야 합니다.

Resisting fatalism about Asia’s future order

Australia’s Foreign Minister Penny Wong was on the money in her recent address to the National Press Club when she observed that the key goal of foreign policy was to build a regional order in which ‘no country dominates, and no country is dominated’.

It’s an interest Australia shares with the other middle and smaller powers in the Asia-Pacific, as the geopolitical picture most of the region was accustomed to slips out of the frame. Neither the bifurcation of Asia into geopolitical blocs, nor the wholesale retrenchment of the United States and the emergence of a Chinese sphere of influence, are acceptable outcomes for the region. But without renewed intellectual and political force behind a new vision of Asian regionalism, the winner-takes-all logic of great power competition is emerging as a fundamental geopolitical dynamic in the region.

Missing from Wong’s address — and indeed, from the regional conversation more broadly — is a concrete strategy which acknowledges the futility of preserving the status quo and avoids the fatalism that would see the emergence of a hierarchical economic and political order emphasising countering or centering China.

The challenge for regional middle powers is to co-opt the great powers into writing a new rulebook for the region that preserves the prosperity, autonomy and resilience of all in a region where China is the economic centre of gravity and its dominant military power. This will require a new strategy and political leadership emerging collectively from the small and middle powers of the region, inevitably centred on Southeast Asia.

Policymakers and politicians in Southeast Asia, such as Singapore’s Prime Minister, Lee Hsien Loong, have made abundantly clear the hunger for a new modus vivendi.

The reassertion of great power rivalry threatens the survival of our open, pluralistic and cooperative regional order. Upgrading and strengthening the existing ASEAN-based regional architecture and establishing new arrangements for emerging areas is essential for regional political stability and economic prosperity. The region is not short of potential platforms through which this could be achieved, from the as yet fledgling economic cooperation function embedded within the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) to longstanding dialogue mechanisms like the East Asia Summit.

The reassertion of great power rivalry threatens the survival of our open, pluralistic and cooperative regional order. Upgrading and strengthening the existing ASEAN-based regional architecture and establishing new arrangements for emerging areas is essential for regional political stability and economic prosperity. The region is not short of potential platforms through which this could be achieved, from the as yet fledgling economic cooperation function embedded within the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) to longstanding dialogue mechanisms like the East Asia Summit.

These bodies, in their current form, are inadequately empowered and insufficiently comprehensive to anchor a new regional security order. Whatever institutional arrangement ultimately becomes the vehicle for writing a new regional rulebook, the concept of regional security that underpins that effort needs to be a comprehensive one, in which economic, military and human security are seen as mutually reinforcing — not counterposed — goals. The logic of security needs to be a positive-sum one, in which one country’s sense of security is seen to enhance that of others.

While it need not solve all Asia’s problems, more credible regional cooperation institutions will act as a diplomatic force multiplier. They will put new political momentum behind not only the intra-regional economic integration agenda but also the preservation and reform of the global rules-based order.

With ASEAN immured at the centre of geopolitical tensions, its leadership and true centrality will ultimately define the forward trajectory of the region and its claims to agency in the international order. Simple lip service commitments to ASEAN centrality from its dialogue partners are no longer sufficient. Australia should consider whether it is content being beholden to the dominant great power of the day or whether it should embrace the possibilities of its immediate region.

The crisis of relevance that faces ASEAN is familiar to most Southeast Asians — but there is now a gathering political will to do something about it. As the political momentum for action grows, Canberra needs to be ready to back in its regional partners and latch onto the opportunity to make an invigorated ASEAN the keystone of an open and pluralistic regional order.

In Canberra this week, Singapore’s Foreign Minister Vivian Balakrishnan reflected the widespread view in the region that Southeast Asia does not want ‘to be captured and to be caught in the extremes or to be forced to make binary choices’. Instead Balakrishnan says ASEAN centrality means accepting ‘the great diversity within ASEAN’ and standing firm anew for its inclusive and multilateral principles.

In this week’s lead article, two voices from Vietnam state the region’s preference for both Beijing and Washington to backpedal. Hoang and Ngo remind us that ‘US–Soviet relations quickly thawed in the 1980s when top leaders on both sides agreed that détente was in their interests. If the United States and the Soviet Union could do it, there is no reason why China and the United States cannot work towards an agreement that allows for peaceful coexistence and responsible competition’.

‘While US and Chinese leaders may find it difficult to instantly negotiate an all-encompassing modus vivendi, they could begin to initiate such efforts in Southeast Asia’.

A stabilisation in US–China relations would allow the breathing room for that collective agency to be exercised and encourage both great powers to engage with it in good faith. Southeast Asia has called for stabilisation and rejected the need for binary choices for years, but its voice must now resonate across and outside the region.