행복 수준 높은 북유럽 국가들, 韓은 여전히 ‘불행·자살의 나라’

행복 지수 낮은 韓, 자살률도 여전히 ‘1위’ 자살률 낮추려면 보다 근본적 대책 필요, “사회·경제적 요건 잘 살펴야” 문화 지체 현상 심화, 범정부 차원의 노력 동반돼야

8일 국회미래연구원이 미래전략에 대한 심층분석 결과를 적시 제공하는 브리프형 보고서 ‘Futures Brief’ 제23-06호를 발간했다. 세계행복보고서(World Happiness Report)는 매년 140여 개 국가의 약 1,000명을 대상으로 행복과 관련된 전화 설문조사를 실시하여 행복 지수를 산출하고 순위를 매겨 발표한다. 한국은 행복 수준에 있어 5.951점(0~10점 범위)으로, 2023년 조사 대상 137개국 가운데 57위를 차지했다. 평균 행복 수준이 2022년 대비 2순위 높아지긴 했으나 이에 큰 의의를 찾기는 어려울 것으로 보인다.

북유럽 국가들이 평균 행복 수준 높아, 행복 수준도 평등

보고서는 행복 지수를 6가지 지표로 설명했다. △1인당 GDP 수준 △사회적 지지 △기대 수명 △삶에서 선택의 자유 △관용 △부패인식 정도 등이 바로 그것이다. 한국의 ‘1인당 GDP’ 행복 수준 기여분은 지난해 1,851점에서 1,853점으로 다소 높아졌으나, ‘기대 수명’의 기여분은 지난해 0.841점에서 0.603점으로 현저히 낮아졌다. 특히 ‘삶을 선택할 자유’ 기여분의 경우 지난해 0.414점에서 올해 0.446점으로 다소 나아지긴 했으나 여전히 취약한 모습을 보였다.

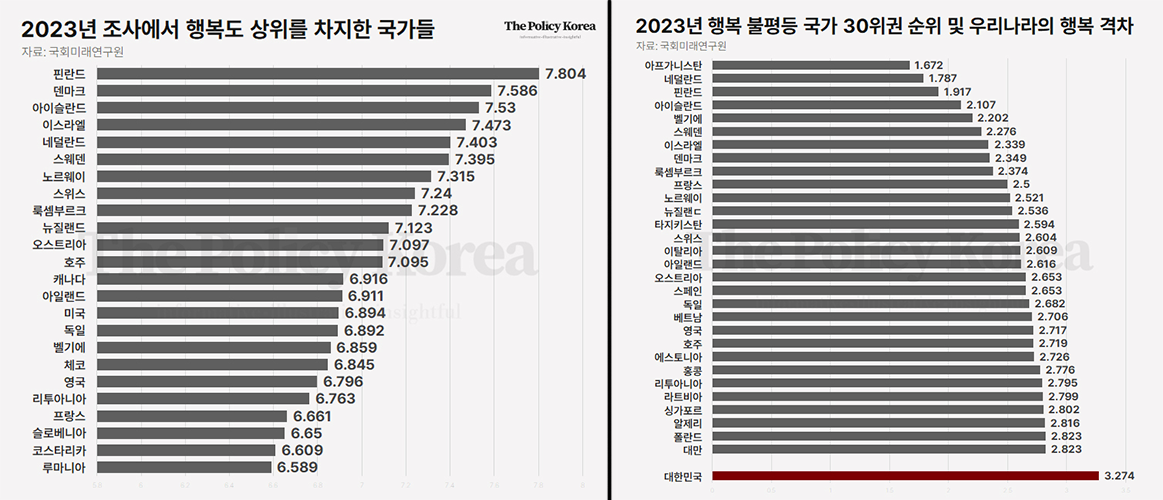

행복 수준이 높은 국가들 대부분은 여전히 북유럽 국가들이었다. 핀란드는 올해 7.804점으로 6년 연속 1위를 차지했고, 그 뒤는 덴마크(7.586점)와 아이슬란드(7.530점) 등이 이었다. 인근 국가들 중에선 대만이 6.535점으로 27위를, 일본이 6.129점으로 47위를 차지하며 한국을 웃돌았다. 다만 중국의 경우 5.818점 64위로 한국보다 낮은 평균 행복 수준을 보였다.

한국은 국가별 행복의 불평등에 대한 ‘행복 격차 지수’에서도 45위(3.274점)로 다소 낮은 순위를 보였다. 전 세계 행복 불평등 현황을 살펴보면, 보통 국가 내 행복 수준이 전반적으로 평등할수록 국민들은 더 행복하다고 느끼는 경향이 있다. 실제 그래프를 살펴보면 행복도 상위를 차지한 국가들은 대부분 행복 격차 그래프가 행복도 그래프와 양의 상관관계에 놓여 있음을 알 수 있다.

행복한 국가 만들기 위해선 ‘친사회적 특성’ 추구해야

이번 보고서는 그간의 연구 결과를 바탕으로 ‘어떤 국가나 사회가 국민을 더 행복하게 만들 수 있는가’에 대한 답을 내놓았다. 우선 연구 결과에 따르면, 어떤 개인이 더 행복한지에 대한 결론은 10년간 매우 일관되고 명확했다. △상호신뢰할 수 있고 관대하며 서로 돕고 사는가 △삶의 중요한 결정을 내리는 데 있어 자유로운가 △소득과 건강이 좋은 상태인가 등 세 질문에 ‘그렇다’라고 답할수록 더 행복한 개인이 될 가능성이 높으며, 그런 개인들이 많을수록 더 행복한 사회가 될 가능성이 높다는 게 보고서의 결론이다.

이에 보고서는 이 같은 친사회적 특성을 가진 국민들을 증진시키기 위해 국가 차원에서 그런 특성을 추구할 수 있는 제도와 조건을 마련해야 한다고 강조했다. 개개인에게 행복을 추구할 수 있는 조건과 환경을 조성할 수 있는 사회를 구축해야 한다는 것이다. “행복은 단순한 언어적 수사가 아닌 국가나 사회가 지녀야 할 실질적인 목표”라고 거듭 역설하기도 했다.

정부 “2027년까지 자살률 30% 줄이겠다”

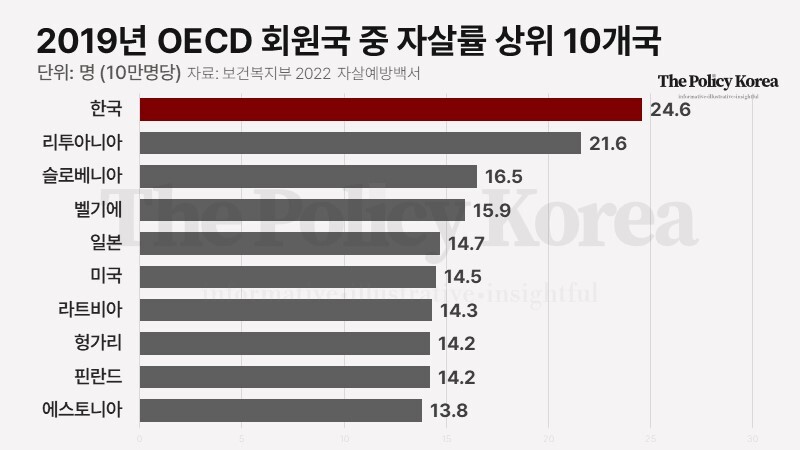

우리나라는 외적인 조건인 소득과 건강에 있어 타 국가보다 단시간에 큰 성취를 이룬 바 있다. 그러나 행복의 다른 조건, 예컨대 삶에서 선택의 자유 등에선 비교적 낮은 수준을 보이고 있다. 실제 우리나라는 OECD(경제협력개발기구) 회원국 중 자살률이 가장 높은 국가이기도 하다. 보건복지부의 ‘2022 자살예방백서’에 따르면, 우리나라 인구는 10만 명당 24.6명이 극단적 선택으로 숨을 거뒀다. OECD 회원국 평균 수치인 11명보다 2.2배 높은 수준이다. 특히 통계청이 발표한 ‘2020년 사망원인통계 결과’에 따르면 2020년 1030세대의 사망 원인 1위가 극단적 선택이었다. 40대, 50대에서도 사망원인 순위 2위가 극단적 선택으로 집계됐다.

이에 정부는 ‘자살률 1위’라는 씁쓸한 기록을 지우기 위해 2023년부터 2027년까지 제5차 자살예방기본계획을 수립했다. 인구 10만 명당 극단적 선택 사망자 수를 2021년 26명에서 2027년 18.2명까지 30% 줄이겠다는 게 정부의 목표다.

자살예방기본계획을 통해 정부는 정신건강 검진 빈도와 범위를 대폭 넓히기로 했다. 우선 20~70대를 대상으로 10년마다 실시하는 정신건강 검진을 신체건강 검진과 동일하게 2년마다 하는 것으로 바꾸고 검사 대상 질환도 우울증에서 조현병, 조울증까지 확대할 방침이다. 또 17개 광역 자살예방센터 내 심리부검 전담 인력을 배치하고 모니터링 전담 인력 및 조직까지 확충해 24시간 모니터링 및 신고 의뢰 체계를 갖추기로 했다.

“정부 대책 미흡해, 수치 떨어뜨리기에만 집중하는 듯”

그러나 일각에선 정부의 대책이 전체적으로 ‘OECD 중 최악의 자살률’이란 오명을 벗기기엔 부족하다는 지적이 나온다. 대부분 정책이 기존에 있던 것을 강화하는 수준에 그친 데다 사회 전반의 근본적인 변화 없이 그저 ‘자살률 수치 떨어뜨리기’ 식의 캠페인성 대책들이 많다는 것이다. 실제 정부는 지난 4차 자살예방기본계획 당시 자살률을 2017년 24.3명에서 2022년 17명까지 줄이겠단 목표를 내세웠으나 결국 실패한 바 있다.

보통 극단적 선택의 직접적 원인은 사회·경제적 요인과 관련이 깊다. 그러나 이번 자살예방기본계획도 이전과 같이 사회·경제적 요인의 중요성에 대한 고려가 미흡하다는 점이 눈에 띈다. 결국 정신상담, 응급진료, 우울증 조기 발견 등 정신의학적 측면의 대책에 중점을 뒀다는 의미인데, 이는 지난 2004년 진행된 ‘제1차 국가자살예방 5개년 기본계획’과 달라진 바가 없는 셈이다.

극단적 선택 예방을 위한 보다 근본적인 대책 마련이 필요한 시점이다. 복지부는 자살예방대책 추진을 위한 컨트롤 타워를 확립하고 관련 부처와의 협조 체계를 강화함으로써 사회·경제적 환경 개선을 우선 추진해야 한다. 이를 위해 지역사회 자원을 활용할 수도 있을 것이다. 자살예방 활동엔 고위험자 발굴 및 맞춤형 서비스 제공 등에 많은 인적 자원이 필요한데, 현재 지역사회엔 취약계층을 대상으로 하는 보건복지 요원들이 이미 활동하고 있다. 이들의 도움을 받아 정부가 사회적 환경 개선에 적극 동참한다면 자살률 감소를 이뤄낼 역량이 충분히 갖춰질 수 있을 것이다.

대부분 극단적 선택을 시도하는 이들은 자신의 고통을 남에게 알리는 등 끊임없이 경고등에 불을 켠다. 그러나 이들을 바라보는 사회적 시선이 마냥 곱지만은 않다. 특히 정신건강에 대한 도움을 받기 위해 ‘정신병원’에 간다 하면 상대를 이상한 눈으로 바라보는 일이 적지 않다. 선진국 축에 속하는 우리나라가 사회·문화적 측면에 있어 다소 미진한 부분이 있다는 방증이다. 자살률 세계 1위, 입 안에 쓰라린 저주받은 왕좌를 가만히 보고 있어선 안 된다. 범정부 차원의 끊임없는 노력이 요구된다.